বিশেষায়িত কাজের জন্য বন্দরের রয়েছে আলাদা গুরুত্ব। একটি দেশের অর্থনীতির ওপর সে দেশের বন্দরসমূহের কার্যক্রমের রয়েছে প্রত্যক্ষ প্রভাব। আমদানি-রপ্তানি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য বন্দর দিয়ে সম্পাদিত হলেও বন্দর কর্তৃপক্ষ তা একা করে না। এর সাথে সম্পৃক্ত নানা অংশীজন এবং প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা আলাদা কাজ। সেগুলো সম্পাদনের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পায় বন্দরের কার্যক্রম, মূলত আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থাপনা।

একসময় নদী বা সমুদ্র উপত্যকায় প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়েই জাহাজ ভিড়িয়ে পণ্য ওঠানো-নামানো হতো। পরবর্তীতে এ ধারণাকে পাল্টে দিয়ে আসে বন্দর ব্যবস্থা। এরপর আসে আধুনিক বন্দর ব্যবস্থা। এখন বন্দর বলতে বহুমুখী বণ্টন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝানো হয়, যা সমুদ্র, নদী কিংবা খাল, সড়ক, রেলপথের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেছে। যেসব বন্দরের সাথে হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটি যত উন্নত, সেসব বন্দর তত বেশি উন্নতি লাভ করেছে। বন্দরকে ঘিরে গড়ে উঠছে অর্থনৈতিক অঞ্চল, আঞ্চলিক বণ্টন কেন্দ্র ও সংরক্ষণাগার।

বন্দর ব্যবস্থাপনা

প্রত্যেকটি বন্দরেই রয়েছে একটি করে পর্ষদ। বন্দর পরিচালিত হয় সাধারণত ট্রাস্ট, কর্তৃপক্ষ ও লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে। বিশ্বের অনেক বন্দরই ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। ভারতেও এই পদ্ধতিতে বন্দর ব্যবস্থাপনার চল আছে। জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমেও পরিচালিত হচ্ছে অনেক বন্দর, যেমন অ্যান্টুয়ার্প ও হামবুর্গ। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ব্যবস্থা হলো বন্দর কর্তৃপক্ষ। সরকার কর্তৃক জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠিত হতে পারে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা বন্দরের অবকাঠামো তৈরি, প্রশাসন, অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা ও নেভিগেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করবে, এমনকি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নজরদারিও এ কর্তৃপক্ষ করবে। সাধারণত একটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি বন্দর পরিচালনার উদাহরণই বেশি দেখা যায়। চট্টগ্রাম বন্দর তেমনি একটি বন্দর। অপরদিকে একটি জাতীয় বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে দেশের সবগুলো বন্দর পরিচালনার উদাহরণ হলো শ্রীলঙ্কা পোর্ট অথোরিটি এবং পোর্ট অথোরিটিজ অব থাইল্যান্ড।

ব্যবস্থাপনা মডেল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বন্দর ব্যবস্থাপনায় একটা বিবর্তন শুরু হয়েছে। এর আগে কৌশলগত অবস্থান বিবেচনা করে সাধারণত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো বন্দরগুলো। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় এ চিন্তায় পরিবর্তন আসে এবং বন্দরগুলো ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। এছাড়া বেসরকারি খাতে পুঁজি গঠনের কারণে তাদের অংশগ্রহণও বাড়তে থাকে বন্দরে।

একেক বন্দরের ব্যবস্থাপনা মডেল একেক ধরনের হয়ে থাকে। একটি দেশের সামাজিক অর্থনীতির গঠন, উন্নয়নের ইতিহাস, বন্দরের অবস্থান ও কী ধরনের পণ্য হ্যান্ডলিং হচ্ছে, সেগুলো এক্ষেত্রে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বন্দর ব্যবস্থাপনা মডেলকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো: পাবলিক সার্ভিস পোর্ট, টুল পোর্ট, ল্যান্ডলর্ড পোর্ট ও পুরোপুরি বেসরকারি বন্দর। একটি বন্দর ব্যবস্থাপনা মডেলকে অন্য ব্যবস্থাপনা মডেল থেকে আলাদা করে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলো হলো:

● সরকারি, বেসরকারি ও মিশ্র পরিচালনা ব্যবস্থা

● স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অভিমুখীকরণ

● অবকাঠামোর মালিকানা

● যন্ত্রপাতির মালিকানা

● শ্রমিক ব্যবস্থাপনা

পাবলিক সার্ভিস পোর্ট এবং টুল পোর্ট মূলত সরকারি স্বার্থের ওপর জোর দেয়। ল্যান্ডলর্ড পোর্ট ব্যবস্থাপনা হলো মিশ্র ব্যবস্থাপনা যা সরকার ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে। আর পুরোপুরি বেসরকারি বন্দর ব্যবস্থাপনা মডেল গুরুত্ব দেয় এর মালিকপক্ষ বা শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থকে।

পাবলিক সার্ভিস পোর্ট

সার্ভিস পোর্ট বলতে পুরোপুরি সরকারি বন্দরকে বোঝায়। বিশে^র বিভিন্ন দেশে এ ধরনের বন্দর ব্যবস্থাপনা ক্রমেই কমে আসছে। অনেক সার্ভিস পোর্ট এখন ল্যান্ডলর্ড পোর্ট ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সার্ভিস পোর্ট মডেল এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরনের বন্দর ব্যবস্থাপনায় বন্দরের মালিকানা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, কার্গো হ্যান্ডলিং ও শ্রমিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকে। পাবলিক সার্ভিস পোর্ট সাধারণত সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় এবং সরকার এখানে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দেন।

টুল পোর্ট

পাবলিক সার্ভিস পোর্টের ল্যান্ডলর্ড পোর্টে উত্তরণের মধ্যবর্তী অবস্থাকে টুল পোর্ট বলা হয়। পাবলিক সার্ভিস পোর্টের মতো টুল পোর্ট মডেলেও বন্দর কর্তৃপক্ষই বন্দরের মালিক এবং তারাই অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতির ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যন্ত্রপাতিও পরিচালনা করে থাকেন বন্দর কর্মচারীরা। কেবল জাহাজ থেকে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি বন্দর কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স নিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। চট্টগ্রাম বন্দর এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং নিয়ন্ত্রণ করে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ল্যান্ডলর্ড পোর্ট

ল্যান্ডলর্ড পোর্ট মডেল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক মডেল। বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী ও জমির মালিকের ভূমিকায় থাকে, আর বেসরকারি অপারেটররা কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পুরো কাজ সামাল দেয়।

এ মডেলে মূলত দুই পক্ষের মধ্যে একটি কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে অবকাঠামো বা উপরিকাঠামো নির্মাণ এবং পরিচালন কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। কোনো চুক্তির অধীনে শুধু পরিচালন কার্যক্রম হতে পারে, কোনো চুক্তির আওতায় আবার অবকাঠামো নির্মাণ থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও পরিচালন কার্যক্রম সবকিছুই হয়ে থাকে। অর্থাৎ কনসেশন চুক্তি এই মডেলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তিতে ঝুঁকি স্থানান্তরের বিষয়টি যেমন উল্লেখ থাকে, একইভাবে বলা থাকে আরবিট্রেশন ও বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি কীভাবে হবে সে সম্পর্কেও।

কনসেশন চুক্তি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এটি সম্পাদন করা হয়। এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ, বিজনেস মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজের জন্য তাই অভিজ্ঞ ট্রানজেকশন অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

উন্নত বিশে^র বড় বড় বন্দরগুলোর অধিকাংশই এ মডেল অর্থাৎ ল্যান্ডলর্ড পোর্ট মডেল অনুসরণ করে থাকে। ভারতেও এখন ল্যান্ডলর্ড পোর্টের দ্রুত বিস্তার ঘটছে। দেশটির জেএনপিটি, শ্রীলংকার হাম্বানটোটা এই মডেলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশে বে টার্মিনাল ল্যান্ডলর্ড মডেলে পরিচালনার সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে। মাতারবাড়ী বন্দরও অদূর ভবিষ্যতে এই মডেলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরোপুরি বেসরকারি বন্দর

পুরোপুরি বেসরকারি বন্দরের সংখ্যা কম হলেও ক্রমান্বয়ে এর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডে এ ধরনের পোর্ট অপারেশন দেখা যায়। এ ধরনের পোর্ট মডেলে সরকারি অংশীদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় না। পুরোপুরি বেসরকারি বন্দর মডেলে বন্দরের ভূমির মালিকানা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে থাকে। অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিক নিয়োগের কাজটিও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে থাকে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ না থাকায় টার্মিনাল অপারেটর বা উদ্যোক্তারা নিজেদের মতো করে বন্দর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোক্তরা বিভিন্ন সময় বেসরকারি বন্দরে আগ্রহ দেখালেও এ ব্যাপারে সরকারি কোনো নীতিমালা নেই এখন পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম বন্দর

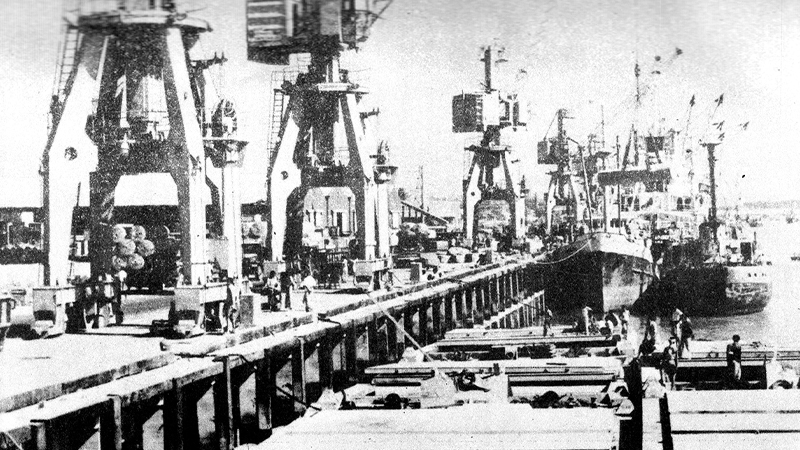

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণস্পন্দন চট্টগ্রাম বন্দর। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকের হাতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বন্দরটি। ষোড়শ শতকের দিকে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে পর্তুগিজরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে ‘পোর্তে গ্রান্ডে’ নামে পরিচিতি পায় চট্টগ্রাম বন্দর। পর্তুগিজদের পর মুঘল সা¤্রাজ্যের অধীনে আসে চট্টগ্রাম এবং এর নাম হয় ইসলামাবাদ। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলায় ব্রিটিশদের প্রভাব বেড়ে গেলে ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৭ সালে ‘চিটাগং পোর্ট কমিশনার অ্যাক্ট’ প্রণীত হয়। এই সময় পর্যন্ত এটি পোতাশ্রয়ই ছিল।

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম বড় ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগ করে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড। ১৮৮৯ সালে তারা জেটি নির্মাণ ও রেলওয়ে যোগাযোগ সম্প্রসারণ করে। চট্টগ্রাম বন্দরকে সেই সময় অনেকে ‘টি (চা) পোর্ট’ও বলতেন। আসাম বেঙ্গল কোম্পানি লিমিটেড যুক্ত হওয়ার পর দ্বৈত শাসনের অধীনে আসে চট্টগ্রাম বন্দর। অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের পোর্ট কমিশনার অ্যাক্ট অনুযায়ী চ্যানেল থেকে জাহাজ জেটিতে ভিড়ানো পর্যন্ত কাজটা করত পোর্ট কমিশনার। আর জেটি থেকে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের কাজটা করত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। বিনিয়োগের অর্থ যাতে তুলে নিতে পারে সেজন্য এই দায়িত্বটা তাদেরকে দেওয়া হয়।

১৯২৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরকে মেজর পোর্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তার আগ পর্যন্ত জাহাজের দৈর্ঘ্য কম থাকায় এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের লভ্যতা বিবেচনায় নারায়ণগঞ্জ, চিলমারী, গোয়ালন্দ প্রভৃতি নদীবন্দরেও চট্টগ্রাম বন্দরের মতোই একই ধরনের জাহাজের আনাগোনা ছিল। মেজর পোর্ট ঘোষণার পর আস্তে আস্তে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত দ্বৈত শাসনে চলে চট্টগ্রাম বন্দর। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনায় গঠিত হয় চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট। বর্তমানে ‘চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ’ এর আলোকে পরিচালিত হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর। একজন চেয়ারম্যানের নের্তৃত্বে চারজন বোর্ড সদস্য চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনা করছেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনা মডেল

চট্টগ্রাম বন্দর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি শায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চার সদস্যের বোর্ড চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনা করছে। বন্দরের ভূমির মালিকানা, অবকাঠামো উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, নেভিগেশনাল কর্মকা- নিয়ন্ত্রণ সবগুলোই কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। একসময় বন্দরের শ্রমিক নিয়োগের কাজটি ডক শ্রমিক বোর্ড করলেও ২০০৭ সালে স্টিভিডোরিং প্রথা বাতিল করে বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটর পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে শ্রমিক নিয়োগ এবং পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের কাজ করে থাকে বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটররা। এর আলোকে বলা যায় চট্টগ্রাম বন্দর ‘টুল পোর্ট’ মডেলের অন্যতম উদাহরণ।

আমদানি কার্যক্রমে বন্দর এবং অংশীজনদের ভূমিকা

দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই সামাল দিতে হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরকে। ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখতে অংশীজনদের সাথে সমন্বয় করে দক্ষতার সাথে কাজটি করতে হচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষকে। ১৭টি বিভাগে বিভক্ত করে বন্দর তার কাজসমূহ চলমান রেখেছে। প্রতিনিয়ত সমন্বয়সাধন, নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ আর পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ চাহিদার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছে চট্টগ্রাম বন্দর। আপাতদৃষ্টিতে কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের বাইরে অন্যান্য কাজ সেভাবে দৃশ্যমান না হলেও এর পেছনে রয়েছে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

বার্থিং ও পাইলটেজ সেবা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্যবাহী জাহাজ বন্দরের বহির্নোঙর এলাকায় আসার বার্তা পাওয়ার পর থেকেই মূলত বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। বার্তাটি বন্দরের নৌ ও পরিবহন বিভাগকে জানাতে হয়। সংশ্লিষ্ট জাহাজের পক্ষে দেশীয় শিপিং এজেন্ট জাহাজের বিবরণ জানিয়ে নৌবিভাগকে এবং জাহাজের পণ্য ও কনটেইনারের পরিমাণ ও পণ্যের ধরন জানিয়ে পরিবহন বিভাগকে অবহিত করে। এরপর অনলাইনে বার্থিং শিটে জাহাজটি অন্তর্ভুক্ত হয়। অনলাইনের মাধ্যমে জাহাজ জেটিতে ভেড়ার ক্রমতালিকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যায়। আগে বার্থিং বৈঠকের মাধ্যমে জাহাজ জেটিতে ভেড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অনলাইন বার্থিং পদ্ধতি চালু হওয়ায় এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। তবে কিছুু ক্ষেত্রে দেশীয় বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এসব পণ্যবোঝাই জাহাজের বার্থিংকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ অনুযায়ীও বার্থিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা থেকে পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে আসার পর থেকে জাহাজের অবস্থান নির্ধারণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে কর্তৃপক্ষ। কর্ণফুলী চ্যানেল অনেক নাবিকের কাছে নতুন এবং এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো তথ্য থাকে না। তাই চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি এড়াতে নিজস্ব পাইলট দিয়ে জাহাজ বহির্নোঙর থেকে কর্ণফুলী চ্যানেল হয়ে জেটিতে ভেড়ানোর কাজটি করে থাকে। আবার পণ্য লোডিং-আনলোডিং শেষে জেটি থেকে বহির্নোঙরে জাহাজ নিয়ে আসার কাজটিও করে থাকেন বন্দরের পাইলটরা।

জাহাজ আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা থেকে বহির্নোঙরে আসার পর থেকে বন্দরের নৌবিভাগের পরিবীক্ষণের আওতায় চলে আসে। জাহাজের অবস্থান নির্ধারণ, নিরাপত্তাসহ সবকিছু পরিবীক্ষণ করে নৌবিভাগ। এ ছাড়া বহির্নোঙরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা ও টাগবোট সহায়তা দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। জাহাজের ইঞ্জিন বিকল বা দুর্ঘটনায় পতিত হলে টাগবোট সহায়তা ও পাইলটেজ সুবিধাও বন্দর কর্তৃপক্ষই দিয়ে থাকে। এছাড়া বন্দরের নিরাপত্তায় নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ড সতর্ক থাকে এবং বন্দর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে। জলদস্যুতা যাতে না ঘটে সেজন্য চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ভিটিএমএস) দ্বারা বহির্নোঙরকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং

বার্থিং শিডিউল অনুযায়ী জাহাজ জেটিতে ভেড়ার পর থেকে শুরু হয় কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং। কার্গো ও কনটেইনার খালাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে আলাদা আলাদা জেটি। চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার খালাসের জন্য ১৩টি জেটি ও সাধারণ পণ্য খালাসের জন্য রয়েছে ৬টি জেটি।

কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক শিপ টু শোর (এসটিএস) গ্যান্ট্রি ক্রেন। জাহাজ থেকে কনটেইনার নামানো এবং জাহাজে কনটেইনার বোঝাই করার কাজটি করা হয় এই গ্যান্ট্রি ক্রেনের মাধ্যমে। একসময় গ্যান্ট্রি ক্রেনের স্বল্পতার কারণে জাহাজের ক্রেন দিয়ে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কাজ করা হতো। সেই স্বল্পতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ও চিটাগং কনটেইনার টার্মিনালে রয়েছে ১৪টি গ্যান্ট্রি ক্রেন। ফলে কনটেইনার হ্যান্ডলিং গতি পেয়েছে কয়েক গুণ।

এছাড়া কনটেইনারের অবস্থান নির্ধারণ অর্থ্যাৎ কনটেইনার কোন ইয়ার্ডে, কত নম্বর সারিতে, কী অবস্থানে রয়েছে তা নির্ধারণে রয়েছে অত্যাধুনিক টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেম (টস)। টসের মধ্যে কনটেইনার, কার্গো, ভেসেল এবং গেট অপারেশনের সকল সুবিধা রয়েছে। ফলে আমদানিকারক সহজেই তার পণ্যভর্তি কনটেইনারের অবস্থান জানতে পারেন। এজন্য একটি বিশেষায়িত অ্যাপস রয়েছে। যা মোবাইলে ইনস্টল করে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে কনটেইনারের অবস্থান জানতে পারেন আমদানিকারক। সাধারণ পণ্যের মধ্যে পাথর, স্ক্র্যাপ ও সিমেন্ট ক্লিংকার এখন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানি হচ্ছে। এর মধ্যে স্ক্র্যাপ ও ক্লিংকার সাধারণত আমদানিকারক জাহাজ থেকে সরাসরি নিজস্ব পরিবহনে করে কারখানায় নিয়ে যায়। যতগুলো কার্গো আসে তার অনেকগুলো আউটার অ্যাংকারেজে খালাস হয় এবং সেখান থেকে নৌপথে সারা দেশে চলে যায়। এর ফলে একদিকে সড়কপথের ওপর চাপ কমে, অন্যদিকে এটা ব্যয়সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধবও।

এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও অন্যান্য পণ্য সংরক্ষণের জন্য রয়েছে ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউস সুবিধা। যেখানে পণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সব সুবিধা রয়েছে। হিমায়িত পণ্যের কনটেইনার সংরক্ষণের জন্য রয়েছে রিফার কনটেইনার ইয়ার্ড। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা দেওয়া হয় বন্দর থেকে। এখানে বিদ্যুৎ সংযোগসহ হিমায়িত খাদ্য খালাসের সকল সুবিধা রয়েছে। আমদানি করা গাড়ি রাখার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে আলাদা ইয়ার্ড। রো রো ফেরি থেকে গাড়ি খালাস করে রাখা হয় এসব ইয়ার্ডে। ভবিষ্যতের চাহিদা মাথায় রেখে বন্দরের কাছেই গড়ে তোলা হয়েছে সুবিশাল কারশেড।

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কনটেইনার পণ্যের পুরোটাই এবং সাধারণ পণ্যেরও একাংশের হ্যান্ডলিং হয় জেটিতে। এজন্য চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে ১৮টি জেটি। বন্দরের মূল জেটিগুলো রয়েছে জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি), চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) এলাকায়। জিসিবিতে জিআই কার্গো নামানো হয় এবং এর কয়েকটা জেটি দিয়ে শুরু হয়েছিল কনটেইনার অপারেশন। এটি মূলত কার্গো জেটি হলেও এখানকার ছয়টি বার্থে এখনো কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়। আর সিসিটি এবং এনসিটি নির্মিত হয়েছে পুরোপুরি কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য।

বিশেষায়িত পণ্য ও পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল যেমন সিমেন্ট তৈরির ক্লিংকার, জিপসাম, ইউরিয়া সার তৈরির কাঁচামাল ও উৎপাদিত সার, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত ভোজ্যতেল, তরল গ্যাস ইত্যাদির জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে বিশেষায়িত ৯টি জেটি। বন্দরের মূল জেটি থেকে সমুদ্রবর্তী ১৬ কিলোমিটারে কর্ণফুলীর দুই পাড়ে গড়ে উঠেছে এসব জেটি। এগুলো হলো হাইডেলবার্গ সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি, টিএসপি জেটি, গ্রেইস সাইলো জেটি, ড্রাইডক জেটি, বিপিসির অধীনে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ইস্টার্ন রিফাইনারির জেটি; যেগুলো ডলফিন অয়েল জেটি, এডিবল অয়েল জেটি ও রিভার মুরিং জেটি।

কাস্টম হাউস

পণ্য আমদানির পর তার শুল্কায়ন করে থাকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। এজন্য এলসি, প্যাকিং লিস্ট, আইজিএম (ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানুফেস্ট), কনটেইনারের বিবরণ, চালান ইত্যাদি কাস্টম হাউসে সরবরাহ করতে হয়। কাস্টমসের এসাইকুন্ডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে বিল অব ইমপোর্টে তথ্যাবলি ইনপুট দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার প্রদান করে। যার মাধ্যমে আমদানির ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর বিল অব এন্ট্রি বা ইমপোর্টের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করতে হয় কাস্টম হাউসে। এর ভিত্তিতে কাস্টম হাউস পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট করে। তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কনটেইনার রেড মার্কড হয়ে থাকলে পণ্য কায়িক পরীক্ষার পর অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। কায়িক পরীক্ষাকালে আমদানিকারকের পক্ষে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট উপস্থিত থাকেন। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কায়িক পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হলে অর্থাৎ বিবরণ অনুযায়ী পণ্য পেলে ছাড়পত্র দিয়ে থাকে। কায়িক পরীক্ষা শেষে অ্যাসেসমেন্ট সেকশনে পণ্যের এইচএস কোড (হারমোনাইজড সিস্টেম) দেওয়ার পর পণ্যের শুল্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। কাস্টমসের ট্রেজারি সেকশনে (সোনালী ব্যাংকে) শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। শুল্ক পরিশোধের পর ট্রেজারি সেকশন থেকে রিলিজ অর্ডার দেওয়া হয়।

আমদানিকারক ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট

আমদানি-রপ্তানির প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্ট। আমদানি পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের আওতায় আসার শুরু থেকে আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট। এ সময় আমদানিকারক পণ্য খালাসে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে সরবরাহ করেন। কারণ আমদানিকৃত পণ্য আমদানিকারক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সরাসরি ডেলিভারি নিতে পারে না। এজন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা পণ্য বহনকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। আমদানিকারক সরকার অনুমোদিত সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আমদানিকৃত পণ্য ডেলিভারি নিয়ে থাকে। এই ডেলিভারি নেওয়াকে ক্লিয়ারিং বলে।

একইভাবে কোনো রপ্তানিকারককেও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের সহযোগিতা নিতে হয়। রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে তারা জাহাজ নির্ধারণ, বুকিং, স্পেস বুকিং দেওয়াসহ সমুদয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিদেশে পণ্য প্রেরণে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ফরোয়ার্ডিং।

শিপিং এজেন্ট

শিপিং এজেন্টের পরিধি অনেক বিস্তৃত। বিদেশি যেসকল জাহাজ এবং কনটেইনারে মালামাল আমাদের দেশে আসে শিপিং এজেন্টরা সেসকল জাহাজ এবং কনটেইনারের মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে প্রথমে বিল ল্যাডিংয়ের মূল কপি শিপিং এজেন্টের কাছে দাখিল করতে হয়। এর বিপরীতে শিপিং এজেন্ট আমদানিকারককে ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) প্রদান করে থাকে। আমদানিকারকরা তাদের কার্গো ও কনটেইনার ছাড়করণে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন, যারা তাদের পক্ষ হয়ে ডেলিভারি অর্ডার সংগ্রহ করে থাকেন। ডেলিভারি অর্ডার ছাড়া বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের অনুমতি দেয় না এবং এটা হয় বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) পদ্ধতিতে। আবার যেসকল ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার তাদের হাউস বিল অব ল্যাডিংয়ের বিপরীতে পণ্য ডেলিভারি দেবেন তাদেরকে অবশ্যই ডেলিভারি অর্ডার ইস্যু করার আগে শিপিং এজেন্টের অনাপত্তি সংগ্রহ করতে হবে।

ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার

ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার পণ্য পরিবহনে বহুপক্ষীয় পরিবহন ব্যবস্থায় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। তারা এখানে এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। আমদানির ক্ষেত্রে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। একটি হলো সিএফআর (কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট) অন্যটি হলো এফওবি (ফ্রি অনবোর্ড)। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা রপ্তানিকারকের দেশের ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। রপ্তানিকারকের ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার পণ্য পাঠালে স্থানীয় ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা আমদানিকারককে বন্দর থেকে পণ্য খালাসের ডেলিভারি অর্ডার দেন। তবে এর আগে আমদানিকারককে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের মাধ্যমে কাস্টমসে যাবতীয় দলিলাদি ও শুল্কায়ন সম্পন্ন করতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী পণ্য বন্দরে পৌঁছালে আমদানিকারক ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের ভাড়া ও অন্যান্য যাবতীয় চার্জ পরিশোধ করে পণ্য খালাসের জন্য ডেলিভারি অর্ডার নেন।

প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন

আবহাওয়া, জলবায়ু ও বিবিধ কারণে সব দেশে সব রোগ, পোকামাকড় ও আগাছা হয় না, কিন্তু কোনো ক্ষতিকারক রোগ-জীবাণু এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়লে অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। বাণিজ্যিকভাবে আমদানি ও রপ্তানিকৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাথে রোগজীবাণু এবং পোকামাকড় এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিস্তার রোধে কোয়ারেন্টাইন কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের প্রাণী ও প্রাণিজাত খাদ্য খাতকে নিরাপদ রাখতে এবং এ খাতের ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানিকে গতিশীল করতে চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন। পশু ও পশুজাতপণ্য সঙ্গনিরোধ আইন-২০০৫ আইন অনুযায়ী আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারককে আমদানির ১৫ দিন পূর্বে প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হয়। রপ্তানিতেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আমদানির ক্ষেত্রে জাহাজ থেকে খালাসের আগেই পশুপাখির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। প্রাণিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে রয়েছে আধুনিক ল্যাব। কোয়ারেন্টাইনের জন্য রাখা পশুপাখিও পণ্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। কোয়ারেন্টাইনের সময় নির্ধারণ, কোয়ারেন্টাইনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও কোয়ারেন্টাইন-পরবর্তী সনদ প্রদান সবকিছুই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা করে থাকেন। এক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত হলে কর্মকর্তা ছাড়পত্র প্রদান করেন। তবে কোনো পশুপাখি রোগাক্রান্ত অথবা চিকিৎসা দ্বারা নিরাময়যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয় এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয় তবে আইন অনুযায়ী তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে তা কীভাবে ধ্বংস, অপসারণ ও হস্তান্তর করা হবে তা নির্ধারণ করেন কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তা।

বাণিজ্যিকভাবে আমদানি-রপ্তানি হয় এমন সকল পশু ও পশুজাত খাদ্য কোয়ারেন্টাইনের আওতায় আসবে। এর মধ্যে রয়েছে কুকুর, বিড়াল, খরগোশ, গিনিপিগ, ঘোড়া, গরু, মহিষ, পোষাপাখি, বাণিজ্যিক পাখি, মৌমাছি, ফ্রোজেন সিমেন (বীর্য), বাণিজ্যিক মুরগির বাচ্চা, হ্যাচিং ডিম, টেবিল ডিম, বিভিন্ন পশুজাত পণ্য, ফিডএডিটিভ, ভিটামিন প্রিমিক্স, পশুপাখির খাদ্য, ভ্যাকসিন ইত্যাদি। কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের ছাড়পত্র ছাড়া এসব পণ্য খালাস করা যায় না।

বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য

বিপজ্জনক রাসায়নিক ও বিপজ্জনক দ্রব্য আমদানির আগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুমোদন নিতে হয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন বিস্ফোরক পরিদপ্তর থেকে লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক। বিপজ্জনক পদার্থ বলতে এখানে পেট্রোলিয়াম, গ্যাসোলিন, কেরোসিনের মতো দাহ্য, বন্দুকের বারুদ, জারক পদার্থ যেমন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ফসফেট, ইমালশন (ঘন মিশ্রণ) ও স্লার (পিচ্ছিল কাদা ধরনের) বিস্ফোরক, এলপিজি, সিলিন্ডার গ্যাস, নাইট্রোগ্লিসারিন, কঠিন দাহ্য পদার্থ যেমন ডিনামাইট, অ্যাসিড, গান-কটন, বারুদ, পারদ বা অন্যান্য ধাতব বিস্ফোরক, কুয়াশাসংকেত, আতশবাজি, ফিউজ, রকেট, সংঘর্ষক ঢাকনি বা পারকাশন ক্যাপ, ডেটোনেটর, কার্টিজসহ সকল প্রকারের গোলাবারুদ এবং বিষাক্ত পদার্থ বোঝানো হয়। আইএমডিজি কোডে (পরিবেশ দূষণ না ঘটিয়ে নিরাপদভাবে প্যাকেটজাত উপায়ে বিপজ্জনক পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য আন্তর্জাতিক কোড, যা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ডেঞ্জারাস গুডস বা আইএমডিজি কোড নামে পরিচিত) উল্লিখিত ৯ ক্যাটাগরির মধ্যে কেবল তেজস্ক্রিয় পদার্থ এ পরিদপ্তরের অধীনে নেই। রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ আমদানি-রপ্তানি-পরিবহন-ব্যবহার-গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত সকল কিছু দেখাশোনা করে সরকারের আণবিক শক্তি কমিশন।

বিপজ্জনক পণ্য কাস্টমস ইন্সপেকশন ও শুল্কায়ন শেষে আমদানিকারকের কাছে সরাসরি পণ্য খালাস করা হয়। জাহাজ থেকে নামানোর পরপরই কাস্টমস শুল্কায়ন সম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুমোদনসাপেক্ষে পুলিশ প্রহরায় তা খালাস নিয়ে নেন আমদানিকারক। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তার অধীনে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

বিএসটিআই থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ছাড়পত্র

আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দর থেকে পণ্য খালাসে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে পরিচালক (সিএম), বিএসটিআই বরাবর আবেদন করতে হয়। যেসব আমদানি পণ্য খালাসে বিএসটিআইয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন এসব পণ্যের তালিকায় রয়েছে কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য ক্যাটাগরির ৭৮টি পণ্য, রসায়ন ক্যাটাগরির ৪৬টি পণ্য, প্রকৌশল ক্যাটাগরির ১৯টি পণ্য, টেক্সটাইল ক্যাটাগরির ১২টি পণ্য ও ইলেকট্রিক্যাল ক্যাটাগরির ২৯টি পণ্য। আবেদনের সাথে এলসি কপি, চালান, বিল অব এন্ট্রি, বিএল, আইআরসি, ট্রেড লাইসেন্স, টিন সনদ, এয়ারওয়ে বিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি দাখিল করতে হবে। এছাড়া খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে দেশের সার্টিফিকেট অব অরিজিন এবং পণ্যের অনুকূলে স্বাস্থ্য সনদ দাখিল করতে হবে। পণ্য খালাসে ছাড়পত্র নিতে যেসব প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হয় তা হলো:

১. পরিচালক (সিএম) বিএসটিআই বরাবর আবেদন।

২. আমদানি-সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র (এলসি কপি, চালান, বিল অব এন্ট্রি, বিএল, আইআরসি, ট্রেড লাইসেন্স, টিন সনদ) জমাদান।

৩. প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে বিএসটিআইয়ের ফিল্ড অফিসার কর্তৃক কাস্টম ওয়্যারহাউস পরিদর্শন-পূর্বক নমুনা সিলকরণ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৪. সিলকৃত নমুনা নির্ধারিত পরীক্ষণ ফিসহ বিএসটিআইয়ের পরীক্ষাগারে দ্রুততম সময়ে জমাদান।

৫. আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান অনুযায়ী পরীক্ষায় সন্তোষজনক হলে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য মার্কিং ফির বিল পরিশোধের পর দ্রুততম সময়ে ছাড়পত্র ইস্যুকরণ।

৬. সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বিএসটিআই ৫ থেকে ২২ দিনের মধ্যে তাদের সেবা কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

ওয়ানস্টপ সার্ভিস

বন্দরসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতাদের সেবার তথ্য, নথি এবং অর্থের দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহৃত পোর্ট ট্রেড অটোমেশন সিস্টেমটি বন্দরের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে এই সেবা নিশ্চিত করছে। পোর্ট ট্রেড অটোমেশন সিস্টেমটির সিঙ্গেল ইলেকট্রনিক উইন্ডো ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতারা সহজে ও দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছেন।

বন্দর ব্যবহারকারীদের সুবিধা ও আমদানি বাণিজ্য গতিশীল করতে ২০০৫ সালে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিদিন গড়ে তিন থেকে চার হাজার কনটেইনার খালাসের ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারে।

ওয়ানস্টপ সার্ভিসের প্রথম ধাপ হলো কনটেইনার সার্টিফাই করা। সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের প্রতিনিধি দলিলাদি উপস্থাপন করলে কনটেইনার ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। এরপর শুরু হয় ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া। আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় অ্যাসাইকুন্ডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে। এরপর কাস্টমসের বিল অব এন্ট্রি ও কাস্টম ছাড়পত্রের নম্বর বন্দরের ওরাকল সিস্টেমে দিয়ে একটি যাচাইকরণ নম্বর দেওয়া হয়। বিল পরিশোধের আগে পুর্বনির্ধারিত ফর্মে জাহাজের নাম রেজিস্ট্রেশন, বন্দরে ভেড়ার তারিখ, বিএল নং, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কোড নম্বর, কনটেইনারের সংখ্যা, বিভিন্ন চার্জের কোড এবং ওরাকল সিস্টেমে যাচাই নম্বর দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল তৈরি হয়ে যায়। বিল পরিশোধের পর কাউন্টার সেকশন থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ট্রাফিক পরিদর্শকের কাছে গেলে কনটেইনার খালাসের অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়া কনটেইনার, জাহাজের যাবতীয় বিলসহ অন্যান্য বিলও অনলাইনে পরিশোধ করা যাচ্ছে।

রপ্তানি কার্যক্রমে বন্দরের ভূমিকা

রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বন্দরের কার্যক্রম খুবই সংক্ষিপ্ত। বন্দরের গেট থেকে পণ্য জাহাজীকরণের কাজটুকুই মূলত বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতার মধ্যে পড়ে। তবে তার আগে বেশ কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। কারখানা থেকে পণ্য অফ-ডকে আনা হয়। সেখানেই সংশ্লিষ্ট পণ্য কনটেইনার ভর্তি করে কাস্টমস ভেরিফিকেশনের পর সিল করা হয়।

বাতিঘর সেবা

সমুদ্র বাণিজ্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বণিকেরা পণ্য আনা-নেওয়া করত অনেক আগে থেকেই। সেকালে এখনকার মতো সমুদ্রগামী জাহাজে উন্নত যন্ত্রপাতি ছিল না, আকাশের তারার ওপর তীক্ষণ নজর রেখে সনাতনী পদ্ধতিতে জাহাজ পরিচালনা করত নাবিকেরা। সমুদ্রের কিনারা ও অগভীর সমুদ্রপথ সম্পর্কে জানান দিতে আগুনের কু-লী প্রদর্শন করা হতো। ক্রমান্বয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে কিংবা সুউচ্চ জায়গা থেকে আলো জ্বালিয়ে জাহাজের নাবিকদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো। এভাবেই বাতিঘরের ক্রমবিকাশ ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর হিসেবে পরিচিত। ৯ম শতকে আরব বণিকেরা চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক যোগাযোগ শুরু করে। ক্রমেই এ বন্দর ব্যস্ততম বন্দর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯ শতকের শুরুর দিকে ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবনে বন্দর এলাকায় পলি জমে বিস্তীর্ণ চর জেগে উঠে। ফলে দেশি-বিদেশি জাহাজ চলাচল ব্যাহত হতে থাকে। এরপর ব্রিটিশ সরকার জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন করতে কুতুবদিয়ায় বাতিঘর স্থাপন করে। এরপর একে একে সেন্ট মার্টিন, কক্সবাজার, পতেঙ্গা ও নরম্যান্স ল্যান্ড বাতিঘর নির্মাণ করা হয়। সেন্ট মার্টিন বাতিঘর চট্টগ্রাম বন্দরগামী জাহাজকে প্রথমে জানান দেয় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা। এরপর কুতুবদিয়া, কক্সবাজার বাতিঘর। নরম্যান্স ল্যান্ড বাতিঘর অনুসরণ করে বন্দরগামী জাহাজ আসতে থাকে সমুদ্র উপকূলে। এরপরেই পতেঙ্গা বাতিঘর অনুসরণ করে বন্দর চ্যানেলে প্রবেশ করে জাহাজ। চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে দুটি বাতিঘর রয়েছে। পতেঙ্গা বাতিঘর ও নরম্যান্স ল্যান্ড বাতিঘর। চট্টগ্রাম বন্দরের মেরিন বিভাগ বাতিঘর দুটি পরিচালনা করে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত বাতিঘর দুটি পরিচালনায় অপারেটরের প্রয়োজন না হলেও সংরক্ষণে রয়েছে লাইটকিপারসহ অল্পসংখ্যক কর্মচারী। ৫০ মিটার উঁচু বাতিঘর দুটির চূড়ায় রয়েছে সৌরশক্তি পরিচালিত আধুনিক ঘূর্ণায়মান এলইডি লাইট, যা ২০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আলো দিতে সক্ষম। ২০০৮ সাল থেকে চলমান সুবিধার সাথে বাতিঘরে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক র্যাডার বিকন সিস্টেম। যা জাহাজের নেভিগেশন কাজে ব্যবহৃত র্যাডারে বাতিঘরের অবস্থান জানান দেয়। বাতিঘর দুটির রয়েছে আলাদা আলাদা কোড। কর্ণফুলীর নদীর মোহনার দুই পাশের দুই বাতিঘরের আলো অনুসরণ করেই কর্ণফুলী চ্যানেলে প্রবেশ করে কনটেইনার ও কার্গোবাহী জাহাজ।

অন্যান্য কাজ

বন্দরের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি কী হবে তা চিটাগং পোর্ট অথোরিটি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬-এ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতা সক্ষম ও কার্যকারিতা বাড়াতে এর বাইরেও আরও নানা কাজ করতে হয় বন্দর কর্তৃপক্ষকে। আর সেটা তারা করছে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ইলেক্ট্রনিক ডেলিভারি অর্ডার (ই-ডিও) ব্যবস্থা চালু করেছে। যদিও এটা বেসরকারি খাতের দায়িত্ব। তারপরও পণ্য ডেলিভারিতে গতি আনতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থাটি চালু করেছে। কারণ ডিও পেতে বিলম্বের কারণে অনেক সময় পণ্য ডেলিভারিতে সময় লেগে যায়। ই-ডিও চালুর ফলে সেটি বন্ধ হবে। এছাড়া বন্দরের কার্যক্রম যাতে নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয় সেজন্য অংশীজনদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজনও করে থাকে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দক্ষতা বৃদ্ধিতে ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর অংশ হিসেবে কনটেইনার ব্যবস্থাপনায় চালু হয়েছে সিটিএমএস প্রযুক্তি। বন্দরের বহির্নোঙরে জাহাজগুলোর সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক ভিটিএমআইএস (ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) সুবিধা। জাহাজে জোয়ার-ভাটা, চ্যানেল সম্পর্কিত তথ্য, দুর্যোগের আগাম তথ্য সরবরাহ করা হয় এ সিস্টেমের মাধ্যমে। এছাড়া জাহাজ কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেওয়া হয় ভিটিএমআইএসের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি ডিজিটাল বার্থিংও চালু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

এর বাইরে বন্দর কর্তৃপক্ষ অদাবিকৃত পণ্য অপসারণ, জাহাজে পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, বন্দরের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা প্রদানের মতো কাজগুলোও করে থাকে।

শেষ কথা

বৈদেশিক বাণিজ্য বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও সেটি সম্পন্ন হয় বন্দরকেন্দ্রিক অনেকগুলো পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণে। বন্দরই এখানে একমাত্র পক্ষ নয়। পক্ষগুলোর প্রত্যেকেরই যেমন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কাজ রয়েছে, একইভাবে কাজগুলো আবার একটি আরেকটির সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। প্রত্যেক অংশীজন তাদের দায়িত্ব সঠিক ও সময়ানুগভাবে সম্পন্ন করলেই কেবল বন্দরের কার্যক্রম গতি পায়।