ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশ্বিক প্রথা। এটা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে গেলে অপূর্ণ। শুধু অবস্থানগত সুবিধার কারণে কোনো কোনো বন্দর হয়ে উঠেছে ‘ট্রান্সশিপমেন্ট হাব’। ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে শক্তি জোগাচ্ছে এসব বন্দর। বন্দর হয়ে উঠেছে এসব দেশের অর্থনীতির প্রাণবায়ু।

চট্টগ্রাম বন্দরও ১৯০৫-১৯১১ সাল নাগাদ পূর্ববাংলা ও আসাম অঞ্চলের প্রধান সমুদ্রবন্দর হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে এসে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম ব্যস্ত বন্দরের তকমা পেয়ে যায় এটি। ’৪৭-এর আগ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সমৃদ্ধি, তা এই চট্টগ্রাম বন্দরের কল্যাণেই সূচিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আসামের চা শিল্প পুরোপুরি এ বন্দরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারত ভাগের পর ট্যারিফ ও ডিউটি জটিলতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ট্রানজিট স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর বন্দরটি দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার ট্রানজিট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রায় চার দশকের অপেক্ষা। দীর্ঘ আলোচনার পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের পণ্য পরিবহনের জন্য আবার উন্মুক্ত করা হয় এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন বন্দরটি। ট্রানজিটের পাশাপাশি মিলছে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দরের পরিচিতিও।

ট্রান্সশিপমেন্ট কী

সাধারণত কোনো কার্গো বা কনটেইনার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে যখন এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে তোলা হয়, তখন সেটাকে ট্রান্সশিপমেন্ট বলা হয়। ট্রান্সশিপমেন্টের এ পণ্য পোর্ট পারফরম্যান্সে দুবার যুক্ত হয়। কারণ একবার সেগুলো নামানো হয় এবং আরেকবার উঠানো হয়।

ট্রান্সশিপমেন্টের ভালো একটি উদাহরণ হলো ডারবান থেকে ম্যানিলায় পণ্য পরিবহন। কারণ এ দুই বন্দরের মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। তাই ম্যানিলা অভিমুখী কনটেইনার প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটি জাহাজে করে সিঙ্গাপুরে আনা হয়। সেখান থেকে তা আরেকটি জাহাজে উঠিয়ে ম্যানিলায় পোঁছে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর হচ্ছে ট্রান্সশিপমেন্ট হাব। অর্থাৎ কনটেইনার বা কার্গোর উৎস ও গন্তব্যের মধ্য সংযোগ স্থাপনকারী বন্দর।

মোটা দাগে তিনটি কারণে ট্রান্সশিপমেন্ট হয়ে থাকে। প্রথমত, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে জল, স্থল ও আকাশপথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ না থাকলে অথবা এ পথে সরাসরি পণ্য পরিবহন খুব বেশি ব্যয়বহুল হলে। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এড়াতেও অনেক সময় ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন করে থাকে অনেকে। তৃতীয়ত, কাক্সিক্ষত বন্দর বড় জাহাজ ভেড়ার উপযোগী না হলে অন্য বন্দরে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে বড় জাহাজ ভিড়তে না পারার কারণে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি পণ্যের অধিকাংশই সিঙ্গাপুর, কলম্বো পোর্ট কেলাংয়ে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

ট্রানজিটের সাথে তফাত

ট্রানজিট মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে-অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। আমদানি পণ্যের চালান কাস্টমস বিভাগের নিয়ন্ত্রণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনই মূলত অভ্যন্তরীণ ট্রানজিট। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের আর্টিকেল ৯-এ অভ্যন্তরীণ ট্রানজিট সুবিধা প্রদানকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় একটি কাস্টমস স্টেশনে আমদানীকৃত পণ্য কাস্টমস নিয়ন্ত্রণে ওই দেশের অভ্যন্তরীণ অন্য কাস্টমস অফিসে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করানো হয়।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই রেল ও নদীপথে অভ্যন্তরীণ ট্রানজিট ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলে কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্য রেলপথে ঢাকাস্থ কাস্টম হাউস, আইসিডি কমলাপুরে পাঠানো হয়। এরপর সেখানে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ওই পণ্য খালাস দেয়া হয়। একইভাবে আংটিহারা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি পণ্যের চালান নদীপথে দেশের অন্যান্য কাস্টমস বন্দরে পরিবহন করার পর তা ওইসব কাস্টমস বন্দরের মাধ্যমে খালাস দেয়া হয়।

এবার আসা যাক আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বিষয়ে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য সহজ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এটি। জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ ১৯৯৪-এর আর্টিকেল ৫ এবং বার্সেলোনা কনভেনশনের আওতায় কোনো সদস্য দেশ তার ভূখ- ব্যবহার করে অন্য কোনো দেশ তৃতীয় আরেকটি দেশে পণ্য পরিবহন করতে চাইলে ট্রানজিটের শর্ত আরোপ করতে পারে। ডব্লিউটিওর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের আর্টিকেল ১১-তে আন্তর্জাতিক ট্রানজিটের স্বাধীনতার কথা বলা আছে।

১৯৭৩ সালে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় নেপালি পণ্য বাংলাদেশের ভূখ- ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রানজিট সুবিধা ভোগ করছে। চুক্তিটির আওতায় প্রটোকলের মাধ্যমে এ জাতীয় ট্রানজিটের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া ‘প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড’-এর আওতায় ভারতীয় পণ্য ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে ট্রানজিট সুবিধা পাচ্ছে।

সহজ ভাষায় বললে, ট্রানজিট হচ্ছে কোনো পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপ-আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে ট্রানজিটের সংজ্ঞা দাঁড়ায় এ রকম-বাংলাদেশের ভূখ- ব্যবহার করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে ভারতের পণ্য পরিবহনের সুযোগ। ভারতের নিজস্ব যানবাহনেই এসকল পণ্য পরিবহন হবে। আর ট্রান্সশিপমেন্ট হচ্ছে কার্গো বা কনটেইনার এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে স্থানান্তরের পর গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

অন্য দেশ হয়ে বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হিসেবে সিঙ্গাপুর, কলম্বো, পোর্ট কেলাং ও তানজং পেলেপাসকে ব্যবহার করে আসছে। আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যবাহী জাহাজ প্রথমে এসব বন্দরে পৌঁছায়। এরপর সেখান থেকে ফিডার ভেসেলে করে চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়। দেশের বন্দরগুলোয় বড় জাহাজ ভেড়ার উপযোগী গভীরতা না থাকায় একইভাবে ট্রান্সশিপমেন্টের প্রয়োজন পড়ে রপ্তানির ক্ষেত্রেও।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ পণ্যই আমদানি হয় চীন থেকে। জাহাজীকরণের পর মাদার ভেসেলে (বড় জাহাজ) করে প্রথমে সিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছে এসব পণ্য। সেখান থেকে ফিডার ভেসেলে করে তা চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়। বাংলাদেশে আমদানি কনটেইনারের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই আসে সিঙ্গাপুর বন্দর হয়ে।

রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুর বন্দরে। সেখান থেকে মাদার ভেসেলে তা ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে পশ্চিমা দেশের সাথে সরাসরি রুট না থাকায় সিঙ্গাপুর থেকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগে। এ কারণে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হিসেবে কলম্বোকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় অনেক সময়। সরাসরি রুট থাকায় এখান থেকে পশ্চিমা গন্তব্যে পণ্য পৌঁছাতে তুলনামূলক কম সময় লাগে।

কয়েকটি শিপিং অপারেটর চট্টগ্রাম থেকে কলম্বো বন্দরে ফিডার ভেসেল পরিচালনা করছে। চট্টগ্রাম থেকে কলম্বো বন্দরে প্রতি সপ্তাহে গড় ৮ থেকে ১০টি ভয়েজ হয়ে থাকে। তবে চট্টগ্রাম থেকে সিঙ্গাপুরে ফিডার ভেসেল চলাচল করে এর চেয়ে অনেক বেশি। রুটটিতে ৬০ থেকে ৭০টি ফিডার ভেসেল চলাচল করে।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে কলম্বো ও সিঙ্গাপুর বন্দরের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে এটি। তখন আর আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর বা কলম্বো বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্টের প্রয়োজন পড়বে না। মাদার ভেসেল সরাসরি মাতারবাড়ী বন্দরে ভিড়তে পারবে এবং সেখান থেকে রপ্তানি পণ্য বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। একইভাবে আমদানি পণ্যবাহী মাদার ভেসেলও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরে ভিড়তে পারবে। এরপর সেখান থেকে লাইটার জাহাজে করে চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দর এবং ভবিষ্যতের বে টার্মিনালসহ অন্যান্য স্থানে পণ্য নিয়ে যাওয়া যাবে। এতে সময় যেমন কমবে, ব্যয়ও সাশ্রয় হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে ট্র্রান্সশিপমেন্ট

পণ্যের ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য বাংলাদেশ কাস্টমসের আইনগত বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক কাস্টমস বন্দর বা স্টেশন থেকে অন্য কাস্টমস স্টেশনে অথবা বাংলাদেশ থেকে বিদেশের কোনো গন্তব্যে আমদানি পণ্যের ট্রান্সশিপমেন্ট কীভাবে সম্পন্ন হবে কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ১২০-১২৫ ধারায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশিত করা রয়েছে।

ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনের কথা বলা হয়েছে বন্দরের রেগুলেশনেও। এজন্য আলাদা কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই। ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামকে ব্যবহার করে কলকাতায় পণ্য পরিবহনও এরই মধ্যে করা হয়েছে। ২০২০ সালের ২৫ জুলাই ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্যের একটি চালান চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়। মোট ৪৫ কনটেইনারের ভারতীয় পণ্যের চালানটি চীনের নিংবো, ভিয়েতনামের হো চি মিন, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ও মালয়েশিয়ায় কেলাং বন্দর হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। বন্দরে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে স্থানান্তর করে তা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের ট্রানজিট

ব্রিটিশ আমলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে বাকি অংশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা পণ্য পরিবহন হতো বাংলাদেশের ওপর দিয়ে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্তও বাংলাদেশের রেল ও নৌপথ ব্যবহারের সুযোগ ছিল দেশটির। সে বছর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূখ- ব্যবহার করে ভারতের মূল অংশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর পণ্য বাণিজ্যে ছেদ পড়ে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে নৌপথে পণ্য পরিবহন চালু করা হলেও রেল ও সড়কপথে ট্রানজিট অধরাই থেকে যায়। যদিও এর ফলে উভয় দেশের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সকল সুযোগই রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের রয়েছে দুটি সমুদ্রবন্দর। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের পরীক্ষামূলক ট্রানজিট সম্পন্নও হয়েছে।

যে চুক্তির আওতায় ট্রানজিট

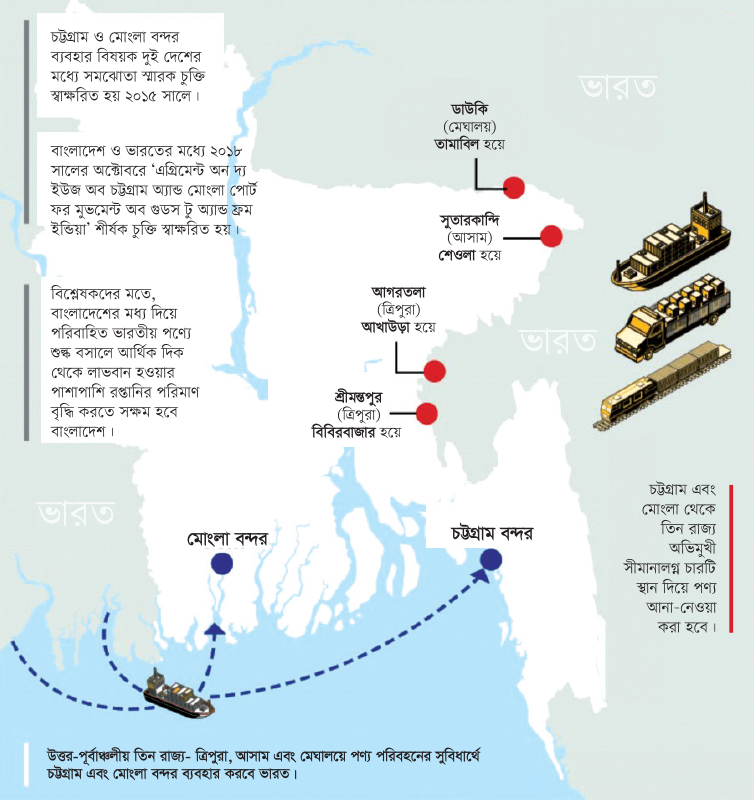

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৮ সালের অক্টোবরে ‘এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্ট ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া’ শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতেই বাংলাদেশের মোংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে ভারতকে তার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় পণ্য পরিবহনের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা আছে। তবে এজন্য বন্দর ও পরিবহন ব্যবহার-সংক্রান্ত সকল ধরনের খরচ ভারতই বহন করবে। চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সাত ধরনের মাশুল ধার্য্য করেছে। ট্রানজিট পণ্যবাহী জাহাজ বার্থিংয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বার্থিংয়ের যে নিয়ম আছে, এসব জাহাজের বার্থিংও সে অনুযায়ীই। অর্থাৎ যে জাহাজটি আগে আসবে সেটিই আগে জেটিতে ভিড়বে। তাই বলে একে কম গুরুত্ব দেওয়ারও সুযোগ নেই। চুক্তির আর্টিকেল ফাইভের পোর্ট অ্যান্ড আদার ফ্যাসিটিলিজ অংশে বিষয়টি খোলাসা করে বলা হয়েছে, আমদানি-রপ্তানি পণ্য যে ধরনের সুবিধা পায় এসব পণ্যের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

চুক্তির পথক্রম

ট্রানজিটের বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময়। সফর উপলক্ষে ওই বছরের ১২ জানুয়ারি যে যৌথ ঘোষণাপত্র দেওয়া হয়, সেখানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এরপর সরকারি পর্যায়ে একাধিক বৈঠক শেষে পণ্য পরিবহনে ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে একমত হয় উভয় দেশ। ২০১৫ সালের জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে ‘এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্টস ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া’ শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় চুক্তি ও প্রটোকল পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে সম্মত হয় ঢাকা ও দিল্লি। জল, স্থল, রেল বা মাল্টিমোডাল পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ভারতীয় পণ্য আনা বা সেখান থেকে পাঠানোর বিষয়টিও উল্লেখ করা হয় সমঝোতা স্মারকে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহন হবে এখানকার আইন ও নীতিমালার আওতায়। এজন্য পরিবহন ও অন্যান্য সেবামাশুল এবং প্রযোজ্য শুল্ক-কর ভারতকে পরিশোধ করতে হবে বলেও জানানো হয় সমঝোতা স্মারকে। সবশেষে কীভাবে এটি আরো বেশি লাভজনক, কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য করা যায় সে উপায় খুঁজে দেখার প্রতিশ্রুতি দেয় ঢাকা ও দিল্লি।

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় যাতে পণ্য পরিবহন করতে পারে, সে-সংক্রান্ত চুক্তির খসড়াটি ২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে তোলা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা তাতে অনুমোদন দেয়। সে সময় বলা হয়, ভারতের সাথে সম্পাদনের জন্যই চুক্তির খসড়াটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে চাইলে নেপাল ও ভুটানও এর সাথে যুক্ত হতে পারবে। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশকে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড (গ্যাট) এবং বাংলাদেশি বিধি-বিধান অবশ্যই পরিপালন করতে হবে।

মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর ২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ‘এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্টস ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া’ শীর্ষক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ-সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) স্বাক্ষরিত হয় পরের বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই এসওপি পরস্পরের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়।

যা আছে চুক্তিতে

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত ‘ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন কো-অপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট’-এ যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিটি তা বাস্তবায়নেরই অংশ। চুক্তিতে মোট ১৪টি আর্টিকেল রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আর্টিকেল হলো:

আর্টিকেল ৩: বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পরিবহনের সময় অবশ্যই জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড (গ্যাট) এবং এখানকার জাতীয় আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার কথা বলা হয়েছে এই আর্টিকেলে।

আর্টিকেল ৫: বন্দরে ভারতীয় পণ্য কী ধরনের সুবিধা পাবে, সেটি খোলাসা করা হয়েছে আর্টিকেলটিতে। এই আর্টিকেলের পোর্ট অ্যান্ড আদার ফ্যাসিটিজ অংশে বলা হয়েছে, চুক্তির অধীন পরিবহন করা পণ্যকে বাংলাদেশ থেকে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাবে না এবং বন্দরে জায়গা থাকাসাপেক্ষে ওই পণ্য রাখার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে সুযোগ দিতে হবে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মাশুল চুক্তির অধীনে পরিবহন করা পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সময় সময় বন্দর কর্তৃপক্ষ যদি মাশুলের হার পরিবর্তন করে এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

আর্টিকেল ৬: সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত রুটগুলোকে ট্রানজিটের পণ্য পরিবহনের রুট হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সমঝোতা স্মারকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর হয়ে যেসব রুটে পণ্য পরিবহনের কথা বলা হয়েছে; তা হলো:

১. চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর থেকে আখাউড়া হয়ে ত্রিপুরার আগরতলা

২. চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর থেকে সিলেটের তামাবিল হয়ে মেঘালয়ের ডাউকি

৩. চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর থেকে শেওলা হয়ে আসামের সুতারকান্দি

৪. চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর থেকে বিবিরবাজার হয়ে ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুর

৫. ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া হয়ে চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর

৬. ডাউকি থেকে তামাবিল হয়ে চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর

৭. সুতারকান্দি থেকে শেওলা হয়ে চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর

৮. শ্রীমন্তপুর থেকে বিবিরবাজার হয়ে চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর

তবে ট্রানজিটের জন্য গঠিত আন্তঃসরকার কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে অন্য যেকোনো রুটও এর সাথে যুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে চুক্তিতে।

এছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যকার মোটরযান চলাচল চুক্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহন করতে হবে কেবল এখানকার যানবাহন বা জাহাজের মাধ্যমে।

আর্টিকেল ৭: পণ্যের মালিককে সকল ধরনের মাশুল ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা পরিশোধে বাধ্য থাকবে মর্মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি বন্ড সই করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম না করলে জরিমানা আদায় করা হবে।

আর্টিকেল ৯: উভয় দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে কাস্টমস অ্যান্ড পোর্ট সাব গ্রুপ নামে একটি কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে এই আর্টিকেলে। সাব গ্রুপের কাজ হবে ছয় মাসে অন্তত একটি বৈঠক করা এবং এসওপি বাস্তবায়নের পথে কোনো ইস্যুর অবতারণা হলে সেটি নিয়ে আলোচনা ও মীমাংসা করা। তবে এমন কোনো ইস্যু যদি থাকে, যা কাস্টমস অ্যান্ড পোর্ট সাব গ্রুপের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়, তাহলে সেটি আন্তঃসরকার কমিটিতে চলে যাবে।

আর্টিকেল ১০: আন্তঃসরকার কমিটি গঠিত হবে উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব বা সমপর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা কমিটির প্রধান হবেন এবং বছরে অন্তত একবার বৈঠকে বসবে এ কমিটি। একটি বৈঠক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলে পরেরটি হবে ভারতে।

আর্টিকেল ১১: এই আর্টিকেলের অধীনে যেকোনো পক্ষ চুক্তিতে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করতে পারবে। এমন প্রস্তাব এলে সেটি নিয়ে আন্তঃসরকার কমিটিতে আলোচনা হবে। আলোচনার ভিত্তিতে আন্তঃসরকার কমিটি কোনো প্রস্তাব করলে অনুমোদনের জন্য সেটি সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

আর্টিকেল ১৩: জাতীয় নিরাপত্তার জন্য জরুরি অবস্থার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে উভয় পক্ষই চুক্তি বাস্তবায়ন আংশিক বা পুরোপুরি রোহিত করতে পারবে। কোনো পক্ষ চুক্তি বাস্তবায়ন রোহিত করতে চাইলে যত দ্রুত সম্ভব অন্য পক্ষকে তা অবহিত করতে হবে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন আবার শুরু করবে উভয়পক্ষ।

আর্টিকেল ১৪: চুক্তির মেয়াদ হবে পাঁচ বছর এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা নবায়নের কথা বলা হয়েছে এই আর্টিকেলে। তবে তার আগেই কোনো পক্ষ যদি চুক্তিটি বাতিল করতে চায়, সেক্ষেত্রে ছয় মাস আগে অন্য পক্ষকে লিখিতভাবে তা জানাতে হবে।

সফল পরীক্ষা

নৌ-প্রটোকলের আওতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ট্রানজিট আগেই শুরু হয়েছে। ২০১১ সালে এর আওতায় কলকাতা থেকে আগরতলায় পরীক্ষামূলক তিনটি চালান নেওয়া হয়। এর পাঁচ বছর পর ২০১৬ সালে মাশুল আরোপ করে এ ট্রানজিট শুরু হয়। নৌ-প্রটোকলের আওতায় এ ট্রানজিট হলেও পণ্য পরিবহন করা হয় মাল্টিমোডাল পদ্ধতিতে। প্রথমে কলকাতা থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত নৌপথে, এরপর আশুগঞ্জ থেকে সড়কপথে আখাউড়া হয়ে আগরতলায় ট্রানজিট পণ্য নেওয়া হয়। নৌ-প্রটোকলের আওতায় নিয়মিত এ ট্রানজিটের বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে আছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্যের প্রথম ট্রানজিট হয় গত জুলাইয়ে। পরীক্ষামূলক এই ট্রানজিটে পণ্যভর্তি চারটি কনটেইনার নিয়ে এমভি সেঁজুতি নামে একটি জাহাজ ২০২০ সালের ২১ জুলাই ভোরে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছায়। এর আগে ১৯ জুলাই ভারতের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর (সাবেক কলকাতা বন্দর) থেকে পণ্য নিয়ে জাহাজটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে। কনটেইনারগুলোতে টিএমটিবার ও ডালজাতীয় পণ্য ছিল।

জেটিতে ভেড়ার পর কনটেইনারগুলো খালাস করা হয়। এরপর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে চারটি ট্রেইলারে করে ২০ ফুট দৈর্ঘ্যরে কনটেইনারগুলো ২৩ জুলাই বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে পৌঁছায়। স্থলবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে পরদিন সকালে সীমান্ত পার হয়ে ট্রেইলারগুলো পৌঁছায় ত্রিপুরার আগরতলা স্থলবন্দরে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে কনটেইনারগুলো বুঝে নেন। এর মধ্যে ডালভর্তি দুটি কনটেইনার যায় আসামের গুয়াহাটির ইটিসি এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডিয়া লিমিটেড নামের একটি কোম্পানিতে। আর টিএমটি বারভর্তি কনটেইনার দুটি যায় আগরতলা শহরের এমএস কর্পোরেশন লিমিটেডে।

পরীক্ষামূলক ট্রানজিট থেকে প্রসেসিং মাশুল, নিরাপত্তা মাশুল, প্রশাসনিক মাশুল, এসকর্ট মাশুল, কনটেইনার স্ক্যানিং মাশুল ও ইলেকট্রিক সিলের মাশুল বাবদ অর্থ পেয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এছাড়া শুল্কায়ন বাবদ অর্থ পেয়েছে শুল্ক বিভাগও। সরকারি এ আয়ের বাইরে বাংলাদেশি জাহাজে পণ্য আনা এবং স্থলপথে তা পরিবহন বাবদ ভাড়াও বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান পেয়েছে।

নিয়মিত করার প্রস্তুতি

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্যের পরীক্ষামূলক ট্রানজিটের পর এটি নিয়মিত করার প্রস্তুতি চলছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি অভিন্ন কার্যপ্রণালি প্রণয়নে কাজ করছে। শিপার্স ও কাস্টমস কর্মকর্তা-উভয়কেই এ কার্যপ্রণালি মেনে চলতে হবে। আন্ডারটেকিং, ট্রানজিটের সময় পণ্যের এস্কর্টিং, ই-সিল, কাস্টমস ডিক্লারেশন ও কাস্টমস-সংক্রান্ত অন্যান্য খুঁটিনাটি এবং প্রশাসনিক বিষয়াদির সবিস্তার উল্লেখ থাকবে এতে। তবে মাশুলের বিষয়টি এতে উল্লেখ না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এটি নির্ধারিত হবে দেশগুলোর মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক ট্রানজিটের মাশুল আদায়ের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুসরণ করেছে এনবিআর। সংস্থাটির কাস্টমস শাখা থেকে জারি করা এক অফিস আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক চালানটি ত্রিপুরায় পৌঁছায়।

তবে প্রতিবার চালান আসার আগে এ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলো চূড়ান্ত করা সহজসাধ্য নয়। তাই এ-সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করছে এনবিআর। এসব প্রক্রিয়া শেষ করে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নিয়মিত ট্রানজিট শুরু হবে। এজন্য ২০২১ সাল লেগে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

লাভ সকল পক্ষেরই

ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের আওতায় পণ্য পরিবহনের সুফল সকল পক্ষই পাবে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দূরত্ব, সময় ও খরচ-সবই কমে আসবে। কারণ স্থলপথে কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কম-বেশি সব রাজ্যের দূরত্বই গড়ে দেড় হাজার কিলোমিটার। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দূরত্ব যেখানে গড়ে ৫০০ কিলোমিটার।

এছাড়া ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের মতো ল্যান্ডলকড্ রাজ্যগুলোও সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাবে। ত্রিপুরা ফেনী নদীর ওপর দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুম ও বাংলাদেশের রামগড় পর্যন্ত মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যুক্ত হবে। সাবরুম থেকে ত্রিপুরার দূরত্ব ১৩৫ ও চট্টগ্রামের ৭৫ কিলোমিটার। এছাড়া কলকাতা/হলদিয়া থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রটোকল রুট দিয়ে দুই হাজার টনের বেশি সক্ষমতার জাহাজ চলাচলের সুযোগ নেই। এর আওতায় আরো বড় জাহাজ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ভিড়তে পারবে। এতে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহন বাড়বে। সেই সাথে কমবে পরিবহন ব্যয়। এর মধ্য দিয়ে ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত যে ভারসাম্যহীনতা তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সুবিধাও কম নয়। কারণ এর ফলে একদিকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে কনটেইনার পরিবহন বাড়বে। এতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কাস্টমস কর্তৃপক্ষও বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবে। আবার এসব কার্গো/কনটেইনার যখন বাংলাদেশের যানবাহন ব্যবহার করে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, তখন পরিবহন ব্যবসায়ীরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। তাদের জন্যও বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দেবে এই ব্যবস্থা। ফলে বাড়বে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ট্রানজিট ঘিরে বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণেরও সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি নেপাল ও ভুটানকে এর সাথে যুক্ত করা গেলে তার সুফল হবে আরো সুদূরপ্রসারী।

কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা

ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট ঘিরে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের লাভবান হওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা যেমন রয়েছে, একইভাবে এর বিপরীত আলোচনাও জারি আছে। নিরাপত্তার বিষয়টিকেই এক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান অনেকে। এটি অর্থনৈতিক বিষয় হলেও অনেকেরই যুক্তি, এর ফলে ভারতীয় পণ্যের চোরাচালান বেড়ে যেতে পারে। যদিও এসব আশঙ্কার কোনোটিরই বাস্তবে রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, নিষিদ্ধ কোনো পণ্য থাকলে স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে সহজেই তা ধরা পড়বে। এছাড়া পণ্য যদি কনটেইনারে পরিবহন করা হয়, সেক্ষেত্রে চোরাচালানের ঝুঁকিও কমে যায়। এছাড়া এর অপব্যবহার রোধে সংশ্লিষ্ট পণ্য যেখান দিয়ে ঢুকবে এবং যে পথ দিয়ে বেরোবে, সেখানে পর্যাপ্ত নজরদারির ব্যবস্থা তো থাকছেই। সড়কপথে পরিবহনের ক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণ যাতে বেশি না হয় সেজন্য ওয়েব্রিজের ব্যবস্থাও আছে।

আর ট্রান্সশিপমেন্ট বা ট্রানজিটে সত্যিই কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি যে নেই, সেটা বুঝতে হলে কয়েকটি প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। তাহলেই নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি পরিষ্কার হবে। প্রথম প্রশ্নটি হলো-অভ্যন্তরীণ নৌপথে ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার ফলে বাংলাদেশকে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়তে হয়েছে কি? তথ্য-উপাত্ত বলছে, ‘না’। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, নেপাল-বাংলাদেশ ট্রানজিট রুটে ভারতকে এ ধরনের কোনো সমস্যায় পড়তে হয়েছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরও ‘না’।

দৃষ্টি আরেকটু প্রসারিত করলেও এ ধরনের কোনো সমস্যার নজির চোখে পড়বে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা আসিয়ানের কথাই ধরা যাক। কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি ছাড়াই এসব জোটভুক্ত দেশের ওপর দিয়ে এক দেশের পণ্যবাহীযান অন্য দেশে বাধাহীনভাবে চলাচল করছে। তাই ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট ঘিরে বাংলাদেশেরও নিরাপত্তাজনিত কোনো ঝুঁকির আশঙ্কা পুষে রাখার সুযোগ নেই।

গুরুত্ব দিতে হবে যেসব বিষয়ে

বাংলাদেশের ভূখ- ব্যবহার করে ভারতের পণ্য পরিবহন যাতে লাভজনক ও নির্বিঘœ হয়, সেজন্য উভয় পক্ষকেই বেশকিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়, তা হলো কোনো পক্ষকেই সদিচ্ছার সাথে কোনো ধরনের আপস করা চলবে না। কারণ, এর সাফল্য ও পারস্পরিক লাভের বিষয়টি নির্ভর করছে সদিচ্ছা ও সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ওপর।

এর সর্বোচ্চ সুফল ঘরে তুলতে বাংলাদেশ ও ভারত-দুই অংশেই যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে (যেমন সড়ক, রেল ও নৌপথ) বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল যোগাযোগের উদ্যোগ এক্ষেত্রে ইতিবাচক উদাহরণ। যে উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা তা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তা মূল্যায়নে একটি তদারকি ব্যবস্থা দাঁড় করানোটাও জরুরি। কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য জোর দিতে হবে নির্ভরযোগ্য ডেটা সংগ্রহের ওপরও।

যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর সক্ষমতার বিষয়টি এক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সড়ক যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক উন্নত হলেও রেলপথ ট্রানজিট পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। কারণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের এমনিতেই বাড়তি কিছুৃ সক্ষমতা আছে এবং আগামীতে তা আরো বাড়বে। এছাড়া দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে রেলপথ যেমন পরিবেশবান্ধব, একইভাবে ব্যয়সাশ্রয়ী ও নিরাপদ। তাই বলা যায়, ট্রানজিট পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে রেলকে ব্যবহার করা গেলে আর্থিকভাবেও সুবিধা পাবে সংস্থাটি। অবস্থানগত কারণেই চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের উপ-আঞ্চলিক ‘হাব পোর্ট’ হয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে। বন্দরটি ব্যবহারে ভারতের আগ্রহ সে সম্ভাবনারই ইঙ্গিত। আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আরো বেশি সংখ্যক জাহাজের গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে বন্দরটি।

শেষ কথা

আধুনিক বিশ্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপের গুরুত্ব অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সুবিধা যেমন রয়েছে, একইভাবে আছে পরোক্ষ সুবিধাও। প্রত্যক্ষ সুবিধাটি আর্থিক, যা দেখা যায়। এর বাইরে যে পরোক্ষ সুবিধা সেটি দেখা না গেলেও তার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। কারণ, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার ছোট ছোট উদ্যোগ সমষ্টিগতভাবে বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এটা দেখা না গেলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনামের পাশাপাশি পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করে, যা অর্থনৈতিকভাবে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়।