সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ। ঘরে-বাইরে মুক্তির আনন্দ। সেই আনন্দ দ্বিগুণ হয় ’৭২ এর ১০ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। যুদ্ধটা এখানেই শেষ নয়Ñদেশে পৌঁছেই বুঝেছিলেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানি বাহিনীর তা-বে সারা দেশ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে, মানুষের কাজ নেই, ক্ষেতে ফসল নেই, ঘরে খাদ্য নেই। খুব দ্রুত অর্থনীতি সচল করা না গেলে, দেশে আমদানি পণ্য ও খাদ্য সহায়তা না পৌঁছলে মানবিক বিপর্যয় আসন্ন। সেটাও তখন সম্ভব হচ্ছিল না। বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর ও মোংলা বন্দর তখন একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী। যুদ্ধে ডুবে যাওয়া জাহাজ এবং পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া ডুবোমাইনে চট্টগ্রাম বন্দর ও এর চ্যানেল পরিণত হয়েছিল এক আতঙ্কের নামে। এমনকি নৌচলাচলে ঝুঁকির কারণে আন্তর্জাতিক বীমা প্রতিষ্ঠান লয়েডস তাদের প্রিমিয়াম ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছিল।

এমন সংকটে বঙ্গবন্ধু দেখালেন তাঁর অনন্য কূটনৈতিক প্রজ্ঞা। দ্রুততম সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রাজি করিয়ে ফেলেন বন্দরের মাইন অপসারণ ও ডুবে-থাকা জাহাজ উদ্ধারে। কোনো অর্থব্যয় ছাড়াই মাত্র চার মাসে প্রাথমিকভাবে এবং দুইবছর তিন মাসের মাথায় সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী হলো চট্টগ্রাম বন্দর।

মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দর

যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে প্রবেশের আকাশপথ ভারতের কড়া নজরদারিতে থাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে অস্ত্র, রসদ আর গোলাবারুদ পৌঁছাতো সমুদ্রপথে, চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে। তাই চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দরগুলো অকার্যকর করে দিতে ১৬ আগস্ট ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরে একযোগে গেরিলা আক্রমণ করে অসম সাহসী নৌ যোদ্ধারা। ইতিহাসে এটি অপারেশন জ্যাকপট হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অপারেশন জ্যাকপটে চট্টগ্রাম বন্দরের ১০টি লক্ষ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। এর মধ্যে ছিল ৯ হাজার ৯১০ টন অস্ত্র-গোলাবারুদবাহী জাহাজ এমভি হরমুজ, ১০ হাজার ৪১৮ টন সামরিক সরঞ্জামবাহী এমভি আল-আব্বাস এবং ৬ হাজার ২৭৬ টন অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে ফিশ হারবার জেটির সামনে অবস্থান করা ওরিয়েন্ট বার্জ নং ৬। এতে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাকিস্তানিদের সরবরাহ শৃঙ্খল।

পরবর্তীতে ভারত মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় নৌবাহিনীর রণতরী ‘আইএনএস বিক্রান্ত’ থেকে যুদ্ধবিমান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার পোতাশ্রয়ে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ওখানে থাকা বেশির ভাগ জাহাজই ডুবে যায় কিংবা অকার্যকর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পরাজয় নিশ্চিত হলে পাকিস্তানিরা ভারতীয় নৌবাহিনী কিংবা খাদ্য ও জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জামের সম্ভাব্য প্রবেশ রোধে বন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের প্রবেশপথে অসংখ্য মাইন ছড়িয়ে দেয়। আত্মসমর্পণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পাক নৌবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে লুণ্ঠিত প্রচুর স্বর্ণ ও রুপার অলঙ্কার, পাকিস্তান জাতীয় ব্যাংকের পূর্ব পাকিস্তান শাখায় মজুদকৃত ৬টি বৃহৎ ট্রাংকভর্তি স্বর্ণবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এলাকা ও তার আশপাশে সে বছরের ডিসেম্বর মাসে ৪০টির বেশি নৌযান নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল।

প্রয়োজন জরুরি পুনর্গঠন

ডুবে যাওয়া জাহাজ এবং যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাইনের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর ও সংলগ্ন এলাকা পুরোপুরি নৌচলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া তা স্থানীয় জেলে এমনকি জনসাধারণের জন্যও বড় ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করে। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে এ রকম একটি মাইন ভেসে কুতুবদিয়ার তীরে চলে আসে। চিনতে না পেরে স্থানীয় লোকেরা তা লোকালয়ে নিয়ে আসলে সেটি বিস্ফোরিত হয়। এতে নিহত হয় ১৫ জন গ্রামবাসী, পুড়ে যায় অন্তত দশটি ঘর।

সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ এবং মাইন অপসারণ করতে হতো সবচেয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে অতি দ্রুত উদ্ধার ও মাইন সুইপিংয়ের কষ্টসাধ্য কাজ শুরু করে ভারতীয় নৌবাহিনী। চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দরকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য একই সাথে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চাইলেন তিনি। বন্দরে এল পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ দল। সমীক্ষা শেষে তাঁরা জানায়, চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত করতে কমপক্ষে তিন বছর সময় লাগবে। সেই সাথে প্রয়োজন বিপুল অঙ্কের অর্থ।

মাইন অপসারণ: শুরুটা ভারতের হাতেই

খুবই সীমিত আকারে ভারতীয় নৌবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরে মাইন অপসারণের কাজ শুরু করেছিল। মাইন অপসারণের ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্তই কম এবং তাদের মাইন সুইপিং জাহাজের সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে ট্রেনিং স্কুলের বাইরে এই প্রথম ভারতীয় নাবিকেরা লাইভ মাইন নিয়ে কাজ করছিল। তবে ভারতীয় নৌবাহিনী একটা কাজের কাজ করে। বন্দি পাকিস্তানি নৌ-কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাইনগুলোর অবস্থান ও গভীরতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা। কোস্টাল ক্র্যাফট ব্যবহার করে ১ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে মোট ৯৪টি মুরড কন্ট্যাক্ট টাইপ মাইন পুঁতে রাখে পাকিস্তানিরা। ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর বিমানবাহী রণতরী বিক্রান্ত থেকে উড়ে আসা যুদ্ধবিমান অ্যালিয থেকে মাইনফিল্ডে বোমা বর্ষণ করা হয়, যাতে যথাসম্ভব বেশি করে মাইন বিস্ফোরণ করানো যায়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে আইএনএস ক্যানানোর, আইএনএস বুলসার ও আইএনএস ভাটকালÑএই তিন মাইন সুইপার জাহাজ পুরোদমে কাজ করছিল চট্টগ্রাম বন্দরে। এ সময় দুর্ঘটনায় পড়ে বুলসার। মাইন বিস্ফোরিত হয়ে এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন ভারতীয় নাবিক হতাহত হয়। পশুর নদে ভেসে আসা মাইন বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরেক মাইন সুইপার বিশ্ব কুসুম। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায় ভারতীয় নৌবাহিনীর আরও দুই মাইন সুইপার কাঁকিনাড়া ও কারওয়ার।

কিন্তু ডুবে থাকা বা ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ উদ্ধারের কাজ তখনো অতল তিমিরে। ওদিকে দেশি-বিদেশি চাপ এবং কূটনৈতিক কারণে বাংলাদেশ থেকে দ্রুত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৭২ সালের মার্চের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা দেশে ফিরে যায়। এরই অংশ হিসেবে অল্প কয়েকটি মাইনসুইপার বাদে ভারতীয় নৌবাহিনীকেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা থেকে বিদায় নিতে হয়।

বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক তৎপরতা: মঞ্চে আরেক বন্ধুরাষ্ট্র

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেয় জাতিসংঘ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। জাতিসংঘ একটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দিয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করতে চাইছিল। এজন্য তাদের সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং বেশ বড় অংকের অর্থও খরচ করতে হতো বাংলাদেশকে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে রাজি হয়। সেই ধারাবাহিতায় ১৯৭২ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। এটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম বিদেশ সফর। বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পডগর্নির সঙ্গে বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব এগিয়ে নিতে ৩ মার্চ এক যৌথ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরকে ব্যবহারোপযোগী করার কাজে দ্রুততম সময়ে ও নিঃশর্তভাবে মাইন অপসারণে সহায়তার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়া হয় ক্রেমলিন থেকে। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

২১ মার্চ ৯ সদস্যের একটি সোভিয়েত প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসে। দীর্ঘ ৩৪ ঘণ্টা আলোচনার পর বন্দরের মাইন অপসারণ ও ডুবে-থাকা জহাজ উদ্ধারে দুই দেশের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্ধার অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯ মার্চ উদ্ধার অভিযানের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয় বহু অভিযানের পোড় খাওয়া অফিসার রিয়ার এডমিরাল সের্গেই পাভলভিচ জুয়েনকোকে এবং ২২ মার্চ ১০০ নাবিকের সমন্বয়ে গঠিত একটি অগ্রবর্তী দল চট্টগ্রাম রওনা হয়। দলটিতে ছিল টাগবোট এন বি ১৭৫ এবং ডুবুরি নৌযান বি এম ৮৪। অন্যদিকে ২৭ মার্চ বিমানযোগে একদল মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে ঢাকায় পা রাখেন রিয়ার এডমিরাল জুয়েনকো।

চট্টগ্রামে সোভিয়েত দল

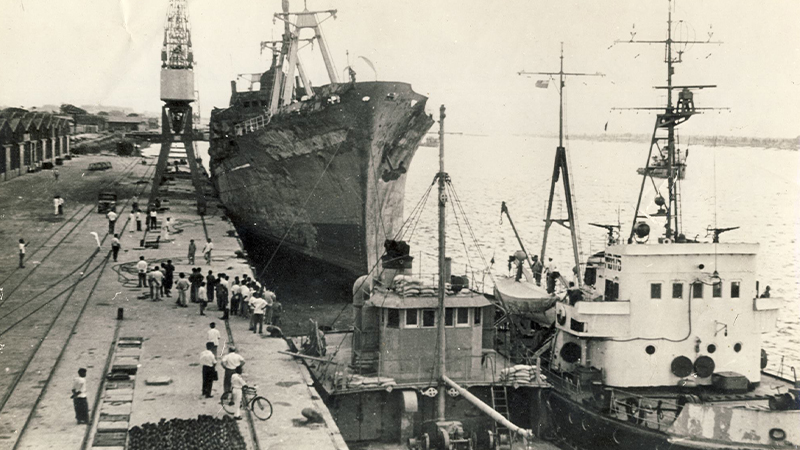

জুয়েনকো ও তাঁর সহযাত্রী ইঞ্জিনিয়াররা ২৮ মার্চ সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছেন। বন্দর ভবনে প্রাথমিক আলোচনা ও হালকা আপ্যায়নের পর সোভিয়েত অতিথিদের নিয়ে যাওয়া হলো মূল বন্দরে। সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তৎকালীন পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। বন্দরে প্রবেশের আগেই তাঁদের চোখে পড়ে একটি ট্যাংকারের ধ্বংসাবশেষ, যার পেছনের অংশ এক পাশে হেলে আর সামনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু দূরে পড়েছিল। বিধ্বস্ত ডকইয়ার্ডের কাছের পানিতে এদিক-সেদিক থেকে উঁকি দিচ্ছিল বেশকিছু ভাঙাচোরা নৌযান। কারো সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে, কেউ অর্ধডুবন্ত। প্রবেশপথে মাইন ফেলে রাখায় বন্দরে ঢুকতে না-পারা দশটির মতো জাহাজ বহির্নোঙরে নোঙর করে আছে। রীতিমতো ভয়জাগানিয়া দৃশ্য। সঠিক কর্মপরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন দরকার। ৩০ মার্চ সোভিয়েত পর্যবেক্ষক দলের জাহাজ-উদ্ধার সম্পর্কিত প্রতিবেদন হাতে পান এডমিরাল জুয়েনকো। কিন্তু সেই প্রতিবেদনে ছিল না সুখকর কোনো খবর। প্রতিবেদনে বলা হয়:

● উদ্ধারকারী দলের বিদ্যমান সরঞ্জাম দিয়ে কেবল ন্যূনতম মাত্রায় বন্দরের স্বাভাবিক জীবন শুরু করা যাবে।

● পানির স্রোতের গড়ে ৮ নটিক্যাল মাইল হওয়ায় এবং অত্যধিক পলিযুক্ত পানির কারণে নদীর তলদেশে কিছু দেখা না যাওয়ায় জাহাজ উত্তোলনে ডুবুরিদের কাজে লাগানো নিষ্ফল ও বিপজ্জনক।

● এ পরিস্থিতিতে জাহাজ তোলার কাজে পন্টুন ব্যবহার অবাস্তব চিন্তা।

এরকম একিট নৈরাশ্যজনক প্রতিবেদনে জাহাজ উদ্ধারে সফলতা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হলেও পিছু হটার কোনো উপায় ছিল না। তবে মাইন বিশেষজ্ঞ মাইন অপসারণে আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দিতে পেরেছিলেন।

২ এপ্রিল চট্টগ্রামে পৌঁছায় অগ্রগামী বহরের প্রথম জাহাজ ফ্লোটিং ওয়ার্কশপ পি এম ৪০। দ্রুত তাদের সরঞ্জাম স্থাপন করে কাজ শুরু করে। সোভিয়েত দলকে পূর্ণ সহযোগিতা করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দরের নেভিগেশনাল তথ্য, লে-আউটসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় ডেটা সরবরাহ করায় জাহাজ উত্তোলনের পরিকল্পনা ও কাগজপত্র তৈরি সহজ হয়। মে মাসের ৪ তারিখের মধ্যে ব্লদিভস্তক থেকে ২২টি জাহাজ ও আরও ৭০০ নাবিক চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে। ২২ নৌযানের মধ্যে মাইন অপসারণকারী জাহাজ, উদ্ধারকারী জাহাজ ও সহযোগী নৌযানের সব কয়টি ছিল সোভিয়েত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের অংশ। রিয়ার এডমিরাল জুয়েনকোর নেতৃত্বে মোট ৮০০ সদস্য বিভিন্ন সময়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

সোভিয়েতরা বঙ্গোপসাগরে থাকা অবশিষ্ট ভারতীয় জাহাজগুলোর সঙ্গে তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্রিটিশনির্মিত ভারতীয় জাহাজগুলোর সঙ্গে সোভিয়েত জাহাজগুলোর সমন্বয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং ১৯৭২ সালের নভেম্বরে অবশিষ্ট ভারতীয় জাহাজগুলোকেও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

সীমাহীন প্রতিকূলতা

সোভিয়েত নেভির স্পেশাল এক্সপিডিশন-১২ অপারেশনের নাবিকেরা যখন কাজ শুরু করে, তখন বন্দরের চারপাশ ছিল জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ও মাইন দিয়ে ঘেরা। এমনকি বন্দরে যাওয়ার রাস্তায়ও মাইন পুঁতে রাখা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করার ১৮টি স্থানের মধ্যে ১২টি যুদ্ধের সময়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে ডুবে যাওয়া জাহাজ ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাইন অপসারণ সোভিয়েত উদ্ধারকারী বাহিনীর জন্যও ছিল নতুন এবং অন্য রকম চ্যালেঞ্জ। ১৪ এপ্রিল ডুবুরিদের নিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছে সোভিয়েত জাহাজ এম বি ১৭৫ আর বি এম ৮৪। এগুলো উপস্থিত হওয়া মাত্রই পি এম ৪০ এর ক্রুরা পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই মাইন অপসারণ, ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। মানুষের শক্তির চরম সীমা বলতে যদি কিছু থাকে, নিশ্চিত করে বলা যায় মাইন-নিষ্ক্রিয়কারী দল সেই সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে কাজ করে। যে নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে মাইন অপসারণ করা হয়, প্রতি মুহূর্তে সেটা বিস্ফোরণের আশঙ্কা মনের ওপর কতখানি চাপ সৃষ্টি করে, সেটা একজন নাবিকই শুধু বোঝে। এ কারণে মাইন-সুইপিং জাহাজ দেখা মাত্র অন্য সব জাহাজ নিজেদের পতাকা অর্ধনমিত রাখে। এটি আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার।

চট্টগ্রামের উদ্ধার অভিযান ছিল আরও কঠিন। কারণ কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও দূষিত কর্ণফুলী নদীর পানি ছিল অত্যন্ত ঘোলাটে এবং এর ফলে পানির নিচে দৃশ্যমানতা ছিল খুব কম। ডুবে থাকা জাহাজের ফাটল আর গোলায় সৃষ্ট গর্ত মেরামত, জাহাজগুলোর নিচ দিয়ে ক্রেনের টানার জন্য শিকল প্রবেশ করানো, তোলার জন্য পন্টুন প্রস্তুত করা কিংবা অবশেষে তুলে আনা-সব কাজই কঠিন হয়ে পড়ে। স্বচ্ছ পরিষ্কার সাগরের পানিতে কাজ করে অভ্যস্ত সোভিয়েত ডুবুরিরা বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপের পলিযুক্ত পানিতে ‘হাতে ধরে ধরে’ অনুমানের ভিত্তিতে সব কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পলি ছাড়াও কর্ণফুলীতে কাজ করায় ছিল আরও প্রতিকূলতা। এখানে স্রোতের গতিপথ দিনে চারবার পরিবর্তন হয়। কাজের গতি ধরে রাখা আর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব কেবল স্রোতে পরিবর্তনের ১৫-২০ মিনিট আগে অথবা স্রোতে পরিবর্তন শেষ হওয়ার ৪০-৫০ মিনিট পরে। ফলে, ডুবুরিরা দৈনিক সাড়ে ৩ ঘণ্টার বেশি নদীতে নামতে পারছিলেন না। আবার একবারে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের বেশি পানির নিচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ভøাদিভস্টকের মতো তীব্র শীতল পরিবেশে অবস্থান করে অভ্যস্ত সোভিয়েত নাবিকদের জন্য আমাদের দেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছিল কঠিন। অর্থাৎ সীমাহীন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তাদেরকে কাজ করে যেতে হয়েছে নিরলস। তবে পেশাদার সোভিয়েত নাবিকেরা কঠিন এ কাজকে গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছিল। সব নেতিবাচক আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বসবাসের প্রতিকূল পরিবেশ আর বৈরী আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েত নৌবাহিনীর পরিশ্রম ও কর্মতৎপরতা জয়ী হতে শুরু করে।

নৌযানের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের জন্য পানির নিচে বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতি ছিল সোভিয়েত নাবিকদের দৃষ্টিতে বেশি কার্যকরী ও দ্রুততর পদ্ধতি। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের তীরবর্তী নদী কর্ণফুলী তুলনামূলক সরু এবং বহু বাঁকবিশিষ্ট। সেখানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে বন্দরে থাকা জাহাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ ছাড়া মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হতো। এ জন্য সোভিয়েত নাবিকেরা নিমজ্জিত নৌযানগুলো উদ্ধারে সনাতন পদ্ধতি ‘ডুবন্ত পন্টুন’ কৌশল ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত কঠিন, শ্রমনির্ভর ও সময়সাপেক্ষ। জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে পন্টুনকে যুক্ত করে তা সংকুচিত বাতাসের চাপ দিয়ে উপরে উঠানো হয়।

একাগ্রতায় আসে সাফল্য

সোভিয়েত উদ্ধারকারী দলের নিরলস চেষ্টা, শ্রম আর একাগ্রতায় সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে শিগ্গিরই সাফল্য আসতে শুরু করে। ২৩, ২৫, ২৭ এপ্রিল বন্দর থেকে সব মিলিয়ে ৫০ হাজার টনের তিনটি জাহাজ সরিয়ে ফেলা হয়, অবমুক্ত হয় প্রায় ৬০০ মিটার মিলিত দৈর্ঘ্যরে তিনটি টার্মিনাল। বন্দর আংশিকভাবে ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠে। মে মাসের প্রথমদিকে ১৫ হাজার টন ধারণক্ষমতার ‘সুদর্শনা হংকং’ ট্যাংকার জ্বালানি বহন করে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করে। এটাই ছিল উদ্ধার অভিযানের প্রথম সাফল্য।

নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৬ হাজার টনের বাল্ক জাহাজ আল-আব্বাস, ১৫ হাজার টনের আলী-বক্স, ১০ হাজার টনের ট্যাংকার আভালাঁশসহ ছোট-বড় বেশ কয়েকটি জাহাজ উদ্ধারের সাথে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে রুশীয়রা। ১৯৬০ সালের ভয়াল ঘূর্ণিঘড়ে ডুবে যাওয়া ৮ হাজার টনের মালবাহী জাহাজ ক্ল্যান আয়াইসকেও তুলে আনে কর্নফুলীর মোহনা থেকে।

সোভিয়েত উদ্ধারকারী দলের ১ নম্বর লক্ষ্যবস্তু ছিল কর্ণফুলীতে ডুবে থাকা বৃহত্তম জাহাজ ‘সোনার তরী’। কিন্তু অবস্থানগত কারণে এটি উদ্ধার ছিল সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সেটাকে অন্যভাবে নেয় পশ্চিমা বিশ্ব। জাতিসংঘ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি অভিযোগ করেন সোভিয়েতরা ইচ্ছাকৃতভাবে ‘সোনার তরী’ উত্তোলনে গাফিলতি করছে। সেই সাথে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হয়: জাহাজ উত্তোলনের কাজে দীর্ঘসূত্রতা, মাইন নিষ্ক্রিয়করণে অস্বচ্ছতা, বাংলাদেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে অপারগ সোভিয়েত ইউনিয়ন, উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ ইত্যাদি শিরোনাম করে। কাজের মাধ্যমেই এর জবাব দেয় সোভিয়েত বাহিনী। পেশাদারিত্ব, কর্মকৌশল ও অপার সাহসের জোরে কর্ণফুলীর মোহনা পুরোপুরি জাহাজমুক্ত করে ১০ আগস্ট উঠে আসে সোনার তরী। এরফলে ৫৭৫ ফুট পর্যন্ত দৈর্ঘ্যরে যেকোনো জাহাজ তখন বন্দরে আসা-যাওয়া করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েত বাহিনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার ছিল, যুদ্ধজাহাজ ‘যশোর’। ভারতের বিমান আক্রমণে ডুবে গিয়েছিল যুদ্ধজাহাজ ‘যশোর’। পলিমাটি দিয়ে জাহাজটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যাওয়ায় মাত্র ২৫০ টনের জাহাজটি উদ্ধার করতে ৫০টি দিন লেগে যায় উদ্ধারকারী দলের। পরবর্তীতে মেরামতের পর বিএনএস বিশখালী নামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এটি কমিশন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সজাগ দৃষ্টি চট্টগ্রামে

চট্টগ্রামে উদ্ধারকাজ চলমান থাকাকালে প্রতিনিয়তই তাঁর হালনাগাদ জেনে নিতেন বঙ্গবন্ধুÑকখনো সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে, কখনো বা লোক মারফত। মে মাসের শুরুতে এডমিরাল জুয়েনকোকে ফোন করেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত বি এফ পোপভ। যত দ্রুত সম্ভব ঢাকায় আসতে বলেনÑবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং তাঁর রিপোর্ট শুনতে চান। জাতির পিতার ব্যক্তিগত কামরায় আরামকেদারায় বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্দরে উদ্ধার কাজের সমস্ত দিক বর্ণনা করেন এডমিরাল। বন্দরে কঠোর পরিশ্রম চলছে এবং বেশকিছু প্রাথমিক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে শুনে সন্তুষ্ট হলেন তিনি। জুয়েনকোকে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালেন বঙ্গবন্ধু, একই সাথে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে বললেন। ‘সাবাস নাবিকেরা! চমৎকার কাজ করেছেন। তবে প্রথম সাফল্যেই উদ্বেলিত হয়ে যাবেন না। বাকি সমস্ত ঘাট ও টার্মিনালও একই রকম কর্মস্পৃহা, মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে উদ্ধার করে চালু করে দিতে হবে। যাতে ছোট-বড় সব ধরনের নৌযান নিশ্চিন্তে বন্দরে মাল খালাস করতে পারে। বন্দর খুলতে হবে ‘‘তাড়াতাড়ি”’-এ কথা বলে তিনি হাসিমুখে এডমিরালকে জড়িয়ে ধরলেন। ‘তাড়াতাড়ি’ শব্দটি শুনে আশ্চর্য হলেন তাঁরা। স্মিত হাস্যে বঙ্গবন্ধু জবাব দিলেন: বন্দর দ্রুত, দ্রুত খুলতে হবে! এই বাংলা শব্দটি এডমিরাল জুয়েনকো মনে গেঁথে যায়। এক লেখায় তিনি জানান, শেখ মুজিবের উচ্চারিত ‘তাড়াতাড়ি’ শব্দটি বৈরী পরিস্থিতিতেও তাঁদের নিরন্তর পরিশ্রম করতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

’৭২-এর শেষের দিকে আরও একবার রাশিয়ান দলনেতাকে বঙ্গভবনে ডেকে পাঠান বঙ্গবন্ধু, কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সরাসরি দিকনির্দেশনা দেন।

মাইন অপসারণের পালা

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২ মে থেকে ডুবন্ত জাহাজ তুলে আনার পাশাপাশি মাইন ধ্বংসের কাজ শুরু হয়। অনুসন্ধানী বহরে ছিল চারটি বি টি শ্রেণির নৌযান ও পাঁচটি ছোট বোট। বি টি নৌযানের ধারণক্ষমতা ৪৫০ মেট্রিক টন আর সর্বোচ্চ গতি ১০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। প্রতিটিতে ১০০, ৪৫ ও ৩৭ মিলিমিটার কামান রয়েছে। মাইন বিধ্বংসী বোমা আছে বিশটি করে। প্রধান অস্ত্র হিসেবে আছে ট্রেলার। ট্রেলার হলো লম্বা একটি লোহার রড, যার আগায় সংকেতদানকারী যন্ত্র রয়েছে।

১৯৭২ সালের জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েত নাবিকেরা চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচলের চ্যানেল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেলতে সক্ষম হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী বন্দরের প্রবেশপথে কমপক্ষে ৮০টি মাইন বসনো ছিল। মাইন সার্চিংয়ের শেষে বোঝা যায়, এসব মাইন সোভিয়েত সরকারই বিক্রি করেছিল চীনের কাছে। গণচীন আবার উপহারস্বরূপ এগুলো প্রদান করেছিল পাকিস্তান নৌবাহিনীকে। ফলে এক অর্থে নিজেদের মাইনই নিষ্ক্রিয় করছিল সোভিয়েত নৌসেনারা। যদিও তখনো অনেক নিমজ্জিত নৌযান ও মাইন ছিল, কিন্তু বন্দরটি ১০ জুলাই জাহাজ চলাচলের পুরোপুরি উপযোগী হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা যেখানে অনুমান করেছিলেন যে, বন্দর ব্যবহারোপযোগী হয়ে উঠতে দু-তিন বছর সময় লাগবে, সেখানে সোভিয়েত নৌবাহিনীর কর্মতৎপরতার ফলে মাত্র তিন মাসেই বন্দর বিপদমুক্ত হয়। এমনকি এ সময় বন্দর দুটির সক্ষমতা যুদ্ধপূর্ব পাকিস্তান আমলের ধারণক্ষমতার চেয়েও বেড়ে গিয়েছিল। পরিসংখ্যান বলছে, আগের বছরের জুনের চেয়ে ১৯৭২ সালের জুনে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন পণ্য বেশি হ্যান্ডলিং হয়েছিল।

অবশেষে বিদায়

নেভিগেশনাল চ্যানেলে ডুবে থাকা সকল জাহাজ উদ্ধার ও মাইন পরিষ্কার করার পর মূল সোভিয়েত নৌবহরের বেশকিছু জাহাজ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বাকি জাহাজগুলো তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণরূপে মাইনমুক্ত হয় এবং আরও কিছু নিমজ্জিত নৌযান উদ্ধার হয়। এই সময়ই সোভিয়েত নৌবহরকে বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত নৌবহর ১৯৭৪ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করে আরও কিছু নৌযান উদ্ধার ও বন্দরের পুনর্নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়। ১৯৭৪ সালের মার্চের প্রথমদিকে অবশিষ্ট দুটি সোভিয়েত জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে এবং এর মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ের তিন মাস আগেই বাংলাদেশে সোভিয়েত নৌবহরের উপস্থিতির সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৪ সালের ১২ জুন সোভিয়েত নৌবহরটির অবশিষ্ট কর্মীদের অধিকাংশ সোভিয়েত জাহাজ ‘এমভি খাবারভস্কে’ চড়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ভøাদিভস্টকের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। ২৪ জুন বাকিরাও বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

প্রায় দুই বছরব্যাপী এই অভিযানে সোভিয়েত নৌবহর চট্টগ্রাম বন্দরের আশপাশে থেকে মোট এক লাখ ডেডওয়েট টনের ২৬টি নিমজ্জিত জাহাজ উদ্ধার করে এবং সেগুলোকে বাংলাদেশের উপকূলের বিভিন্ন শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে পৌঁছে দেয়। এই জাহাজগুলোর মধ্যে ১৫ হাজার টন ওজনবিশিষ্ট ফ্রেইটার থেকে শুরু করে ছোট ছোট কোস্টাল ও ইনল্যান্ড ভেসেল, বালুবাহী নৌযান, মাছ ধরা জাহাজÑসব ধরনের জলযানই ছিল। এর পাশাপাশি তারা সমুদ্রবক্ষ থেকে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ১ হাজার ৯০০ টন ধাতব বর্জ্য ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নিমজ্জিত সম্পদ উদ্ধার করে। চট্টগ্রাম বন্দরের ১ হাজার ২ বর্গমাইল অঞ্চল তারা সম্পূর্ণরূপে মাইনমুক্ত করে।

রাশিয়ান ও বাংলাদেশি কর্মকর্তারা

যাওয়ার সময় সোভিয়েত নৌবহর বাংলাদেশকে তিনটি উদ্ধারকারী নৌযান উপহার দেয় এবং দেশ ত্যাগের আগে তাঁদের ডুবুরি সরঞ্জাম ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে প্রদান করে। দুই বছরে তাঁরা ৪৪ জন বাংলাদেশি ডুবুরিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই ডুবুরিরা ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রশিক্ষিত ডুবুরি দল। আশ্চর্যের ব্যাপার, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সবকিছুই করেছিল বিনা মূল্যে, যা সদ্যস্বাধীন ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখা আছে অশ্রুজলে

একেবারে নিষ্কণ্টক ছিল না দুই বছরব্যাপী এ উদ্ধার অভিযান। চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল করতে গিয়ে একজন সোভিয়েত নাবিক প্রাণ হারিয়েছিল। ইউরি ভিক্তরোভিচ রেডকিন নামক মাত্র ২২ বছরের সেই টগবগে তরুণ নাবিক ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই কর্ণফুলী নদী আর বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলে ডুবে থাকা জাহাজের গায়ে আংটা বাঁধার সময় প্রবল বিপরীত স্রোতের তোড়ে প্রাণ হারান। তার নামানুসারে সে স্থানের নাম রাখা হয়েছে রেডকিন পয়েন্ট। চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবস্থিত বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি প্রাঙ্গণে তাকে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর রেডকিনের জন্মদিনে চট্টগ্রামে অবস্থিত রুশ কনস্যুলেট জেনারেল, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিরা রেডকিনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ইতিহাসের দায়মোচন

সোভিয়েত নাবিকদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অসম সাফল্যের স্মারক হিসেবে সোভিয়েত সরকার তাঁদের অনেককে বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা প্রদান করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদেরকে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক সম্মাননা প্রদান করা হয়নি। অবশেষে দীর্ঘ ৪০ বছর পর ২০১৩ সালের মার্চে ইতিহাসের দায়মোচন করে বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারোপযোগী করে তোলার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন সোভিয়েত নাবিককে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। ২০১৩ সালে আগত রাশিয়ান অতিথিদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সেকেন্ড র্যাংক ভিক্টর কোঝুরিন। ১৯৭২ সালের স্পেশাল এক্সপেডিশন-১২ ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসের একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় কর্মরত ছিলেন তিনি। দলে ছিলেন ব্লাদিমির কারামাইশেভ। সে সময় চট্টগ্রামে সোভিয়েত কমান্ডারের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন তিনি। ছিলেন শিপ রেইজিং পার্টির ডেপুটি কমান্ডার নিকোলাই কলোসভ। ইলেকট্রো মেকানিক কমব্যাট ইউনিট-৫ ফ্লোটিং ক্রেন ‘চার্নোমোরেটস ১৩’-এর কমান্ডার আলেকজান্ডার চুকানিনও আসেন তাঁর ৪০ বছরের পুরনো কর্মস্থলে। অভিযানের প্রধান প্রকৌশলী ব্লাদিমির মোলচানোভ ইতিমধ্যেই পরলোকগমণ করায় তাঁর হয়ে সম্মাননা গ্রহণ করতে আসেন স্ত্রী আনা মোলচানোভা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকা-, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামরিক অভ্যুত্থানের পর বেশ কয়েক বছরের জন্য পথ হারায় বাংলাদেশ। অদক্ষ কূটনীতির কারণে শক্তিশালী বেশ কয়েকটি দেশের সাহচর্যও হারিয়ে যায়। অথচ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর চ্যানেলকে মাইন ও ডুবে থাকা জাহাজ মুক্ত করার পেছনে সেকালের পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রায় একক ভূমিকা রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ধ্বংসপ্রাপ্ত, নন-অপারেশনাল দুই সমুদ্রবন্দরকে বিপদমুক্ত করে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসেন তিনি। সেই পথ ধরে চট্টগ্রাম বন্দর আজ বিশ^খ্যাত লয়েডস লিস্টে ৫৮তম স্থানে, অভিজাত তিন মিলিয়ন টিইইউস কনটেইনার হ্যান্ডলার পোর্ট ক্লাবের সদস্য হিসেবে বিশ^দরবারে মর্যাদার আসনে আসীন। এ সাফল্যের পেছনে সে সময়ের ত্বরিত সিদ্ধান্ত এবং সঠিক বাস্তবায়নের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার এক অনন্য নিদর্শন হয়ে থাকবে চট্টগ্রাম বন্দরের সেই সময়কার উদ্ধার অভিযান।