স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বয়সে একেবারে নবীন হলেও বঙ্গভূমির ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরনো। জাতি ও ভাষা হিসেবে বাঙালি ও বাংলার আবির্ভাব খ্রিষ্টীয় দশম শতকের পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস তো আরো বহু হাজার বছরের পুরনো। তাহলে খ্রিষ্টীয় দশম শতকের আগে কী বর্তমান বাংলাদেশ বলতে আমরা যাকে চিনি, সেই ভূখ-ের অস্তিত্ব কী ছিল না? ছিল তো বটেই। কারণ মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের মহাকাব্য রঘুবংশেও বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পর্বতপ্রসূত দুটি সর্বজয়া নদীবিধৌত পললগঠিত এই ভূখ- কখনও বঙ্গ, কখনও বাংলা আবার কখনও বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছে। ১৩ শতকে মুসলিম শাসনযুগের শুরুতে বাংলা নামটির ব্যবহার প্রথম দেখা যায়। পরে পর্তুগিজরা এই অঞ্চলকে বলত বেঙ্গালা। বঙ্গ ও বঙ্গালহ শব্দটি হিন্দু শাসনামলে ব্যবহৃত হতো। ইউরোপীয় শাসকদের ভাষায় তা পরিবর্তিত হয়ে বেঙ্গল নামে পরিচিতি পায়। ভারতভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে এ ভূখ- প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও পরে (১৯৫৬-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। আর ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশটি বাংলাদেশ নামে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয়।

পৌরাণিক বর্ণনায় পাওয়া বঙ্গের অংশবিশেষ আজ যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে ঠাঁই করে নিয়েছে, তার মূল কারিগর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশীদের জাতির পিতা তিনি। বাংলা রাষ্ট্রভাষার ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করা যে দেশটি আজ উন্নতির সোপানে এগিয়ে চলেছে, তার স্বপ্নদ্রষ্টা এই মহান নেতা। ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ একটি সোনার দেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে সমৃদ্ধির ধারায় ফিরিয়ে আনতে যে সময় প্রয়োজন, তা তিনি পাননি। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে তাকে হত্যার মাধ্যমে প্রকারান্তে বাংলাদেশেরই উন্নয়নযাত্রার গলা টিপে ধরা হয়। তবে এই বাধা বেশিদিনি টিকেনি। লাখো মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে দেশের জন্ম, তাকে এত সহজে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বমহলে সমাদৃত।

বর্তমানে যেটি বাংলাদেশ, সেই অঞ্চলের ভূমিরূপ গঠনে বড় অবদান রেখেছে দুটি জগদ্বিখ্যাত নদী। তার একটি গঙ্গা বা পদ্মা, অন্যটি ব্রহ্মপুত্র। এ দুই যশস্বী ¯্রােতধারা বাহিত পলিমাটিতেই গড়ে উঠেছে বদ¦ীপটি। সঙ্গে আরো কিছু নদীর আশীর্বাদেপুষ্ট হয়ে এখানকার জমি হয়েছে উর্বর। আর জালের মতো বিছিয়ে থাকা নদীগুলো গড়ে তুলেছে পণ্য পরিবহন ও যোগাযোগের সাশ্রয়ী ও সহজ নেটওয়ার্ক। ফলে শিল্পায়ন, কৃষিজ উৎপাদন, রফতানি- সব দিক থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের দিকে কুনজর ছিল পশ্চিমের দখলদারদের। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই শোষকদের বিতাড়ন করা গেছে। আর তার কন্যার নেতৃত্বে দেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আসলে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা। সেই কারণেই কিনা, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীও সেই সুতোতেই গাঁথা পড়ে গেল।

ভূমিরূপ গঠনে নদী

বাংলা বদ্বীপের উদ্ভব হয়েছে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে আসা অসংখ্য নদীর মাধ্যমে, যেগুলো পলি বহন করে সাগরে গিয়ে পড়ত। এ প্রক্রিয়া কয়েক সহ¯্রাব্দ ধরে চলেছে। ধীরে ধীরে এ বদ্বীপ সাগরে মাথা তুলতে থাকে। একই সঙ্গে চলে তার দক্ষিণমুখী যাত্রা, যা এখনো অব্যাহত আছে। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা বাংলাকে প্রাচুর্যে ভরপুর বলে উল্লেখ করেছেন। ১৬ শতকে ওলন্দাজ বণিক ফন লেন্ডেন বাংলাকে ‘পুবের শস্যভা-ার’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাংলাকে আক্ষরিক অর্থে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সন্তান হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। গঙ্গা রাজকীয় বেশে সেই হিমালয় থেকে উত্তর ভারত হয়ে এসেছে। পথিমধ্যে যমুনা ও অন্যান্য শাখা থেকে আরো পানি সংগ্রহ করেছে। বাংলায় প্রবেশের পর এ গঙ্গা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং আরো অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তৈরি করে। এসব নদ-নদী তাদের যাত্রা শেষ করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রের (ব্রহ্মার ছেলে) জন্ম তিব্বতের দক্ষিণে। সাংপো নামে ৭০০ মাইল সফর করে এ নদ হিমালয়ের এক সংকীর্ণ খাদ দিয়ে ভারতের সমতলে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে প্রবেশ করে এ নদ সিরাজগঞ্জের কাছে গঙ্গার মূল শাখার সঙ্গে মিশে যায়। এ দুই নদ আর নদী যুক্ত হয়ে অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসহ দক্ষিণমুখী যাত্রা করে। এর একটি হচ্ছে মেঘনা। হিমালয় থেকে বয়ে আনা পলি ভূমি তৈরি করে নদীকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। নদীর সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবাহ সুন্দরবনও তৈরি করেছে। এ বদ্বীপের ইতিহাস এখানকার নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলার ইতিহাসে যেমন অনেক জনপদ সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়েছে, অনেক নগরের পত্তন ও বিলুপ্তি ঘটেছে, তেমনি এ নদীগুলোও তাদের গতিপথ বদলেছে।

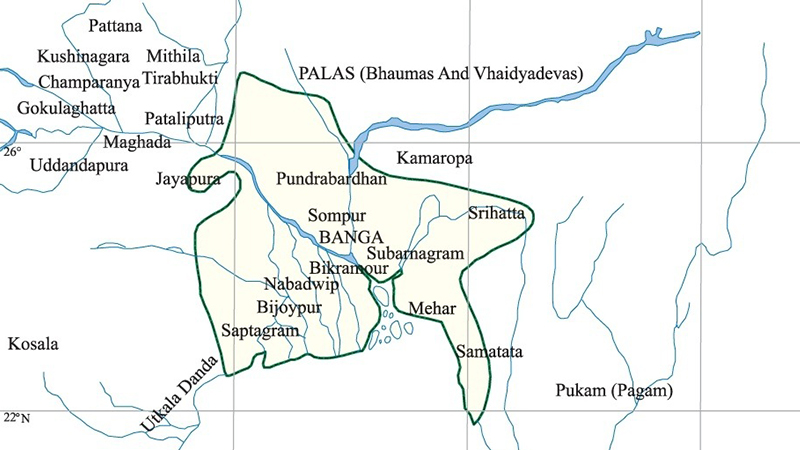

নদীর প্রবাহ বাংলাকে চারটি বড় ভাগে বিভক্ত করেছে। মূল গঙ্গার উত্তর ভাগ ও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ ভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মধ্যযুগে বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এ অংশ থেকে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগ, পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি বিভাগ এবং আসাম ও বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকা। এ অঞ্চলের একটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন পু-বর্ধন। এর দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ভাগীরথী ও হুগলির পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন রাঢ়। এ রাঢ়েই আজকের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান এবং বিহার ও ওডিশার সীমান্ত এলাকা। এর পূর্ব দিকে ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা দিয়ে ঘেরা বাংলার মধ্যাঞ্চল, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম বাংলার প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বাংলাদেশের খুলনা বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের কিছু অংশ। এ অংশেই আছে ভঙ্গ ও গঙ্গারিডি। চতুর্থ ভাগটি এর পূবদিকে অবস্থিত। এ ভাগে রয়েছে একপাশে পদ্মা ও মেঘনার মধ্যবর্তী এলাকা, যা খাসি ও জৈন্তা পাহাড়, মিজোরাম এবং চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশে রয়েছে আসামের কাছাড়, হালিকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা, বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং ভারতের ত্রিপুরা। এ অঞ্চলটি হচ্ছে প্রাচীন সমতট।

গঙ্গা বাংলায় প্রবেশ করেছে তেলিয়াগড়ি ও সাকরিগালির সরু গিরিপথ দিয়ে রাজমহলে। এ তেলিয়াগড়ি বাংলার মানুষের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ। উত্তর ভারত থেকে আসা আক্রমণকারীরা এ গিরিপথেই প্রথমবারের মতো বাধার মুখে পড়তেন। বাংলার শাসকরা এ গিরিপথেই কমসংখ্যক সৈন্য নিয়ে শত্রুদের বড় বড় বাহিনীকে রুখে দিয়েছেন। শুধু ইউরোপীয় আক্রমণকারীরা এ পথে না এসে এসেছিল দক্ষিণের সাগরপথে। স্বভাবতই মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো (যেমন-গৌড়, লাখনৌতি, পা-ুয়া, রাজমহল) এ গিরিপথের কাছেই গড়ে উঠেছিল।

কয়েকশ বছর আগেও গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ষোড়শ শতকে রাজমহল দিয়ে প্রবেশ করে বর্তমানে যে অবস্থানে, আগে তার চেয়ে অনেক উত্তর দিকে ছিল। সে সময় থেকে বেশ কয়েকবার এ নদী দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসেছে। প্রাচীন গৌড় (আধুনিক মালদা) ছাড়িয়ে ২৫ মাইল এগিয়ে গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এগুলো হলো ভাগীরথী (হুগলি নামে পরিচিত) ও পদ্মা। এখান থেকে পদ্মা দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে বয়ে চলেছে। বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা প্রধান নদী হয়ে ওঠে। ১৫৩০ সালে পর্তুগিজরা বঙ্গোপসাগর থেকে প্রথমবারের মতো ভাগীরথীতে প্রবেশ করেছিল, তারা একে হুগলি নদী নামে ডাকতে শুরু করে। প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে দেখা যায়, সে সময় হুগলিই ছিল প্রধান শাখা নদী, তুলনায় পদ্মা ছিল ছোট, যা মূলত গঙ্গাকে পূর্ব বাংলার নদীজালের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। উনিশ শতকের শুরু থেকে ভাগীরথীতে পলি পড়া শুরু হয় এবং বর্ষাকাল ব্যতীত গঙ্গা থেকে এ নদীতে পানির প্রবাহ দেখা যেত না। এ সময় পদ্মা হয়ে ওঠে গঙ্গার প্রধান শাখা।

গত চার-পাঁচ শতকে পদ্মা ও হুগলি উভয়ই তাদের গতিপথ বদলেছে বেশ কয়েকবার। ষোড়শ শতকের আগে পদ্মা রাজশাহী বিভাগের চলনবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা হয়ে ঢাকা অতিক্রম করে মেঘনার মুখে পড়ত এবং দক্ষিণে যেত চাঁদপুরে। আঠারো শতকের শুরুর দিকে পদ্মা ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার মোহনায় বিলীন হতো। উনিশ শতকের প্রথম দিকে পদ্মার গতিপথ পরিবর্তনে অনেক জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়, যার কারণে এটি কীর্তিনাশা (মানুষের সৃষ্টি ধ্বংসকারী) নাম ধারণ করে।

ব্রহ্মপুত্রের মূল শাখা লালমনিরহাটে যমুনা হয়ে গেছে। এরপর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাটের কাছে যমুনা ও পদ্মার মিলন ঘটে। পরে এই মিলিত স্রো তধারা আরো দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনায় মিশেছে এবং মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। মেঘনার স্রোতধারার উৎপত্তি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের জৈন্তিয়া পাহাড়ে। শুরুতে এটি সিলেটে সুরমা নাম নিয়েছে। এ নদী আবার পানি পেয়েছে বরাক নদ থেকে। করিমগঞ্জ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় এ নদী কুশিয়ারা নাম নিয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত স্রোতধারার নামই মেঘনা।

ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণী থেকে জানা যায়, চট্টগ্রামের অবস্থান একসময় আরো উত্তর দিকে ছিল, মেঘনার মোহনার কাছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন বা বাংলার বদ্বীপের দক্ষিণমুখী যাত্রা- যে কারণেই হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে চট্টগ্রাম দক্ষিণ দিকে সরে গেছে।

গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভাগীরথী নদীকে হিন্দুরা যতটা পবিত্র মনে করে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, একসময় এ নদী ছিল মূল গঙ্গা। পদ্মার ক্ষেত্রে এমন কোনো পবিত্রতা আরোপ করা হয়নি। ১৫৬০ সালে ভ্যান ডন ব্রুকের আঁকা বাংলার মানচিত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে, হুগলির কাছে ত্রিবেণীতে ভাগীরথী তিন ভাগে বিভক্ত হতো- বাম দিকে সরস্বতী প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। মাঝে ভাগীরথী, যা বর্তমানে কলকাতা পর্যন্ত এসেছে। আর সবচেয়ে পূবদিকে রয়েছে যমুনা। এক শতাব্দী পর রেনেলের মানচিত্র থেকে দেখা যায়, এ তিনটি প্রবাহ সাগরদ্বীপে মিলিত হয়েছে। এ পরিবর্তনে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার মধ্যযুগের রাজধানী সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও বন্দর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। সাতগাঁও পরিত্যক্ত হলে হুগলি ও কলকাতার গুরুত্ব বেড়ে যায়। যমুনা পলি পড়ে ধু-ধু প্রান্তরে পরিণত হয়। পলিপ্রবাহ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন পরিবর্তনে মৌলিক প্রভাব রেখেছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ সমস্যা কলকাতা বন্দরের জন্য অভিশাপের মতো কাজ করছে।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয় থেকে দক্ষিণে যাত্রা করা আরো অনেক ছোট নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিস্তা, যার মূল নাম ত্রিস্রোতা (তিন প্রবাহ)। তিস্তা তিনটি ভাগে নিজেকে বিভক্ত করেছে- আত্রাই, করতোয়া ও পুনর্ভবা। করতোয়া নদীর তীরে এখনো দেখা যায় বিখ্যাত নগর পু-্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ। এ নগরের অস্তিত্ব ছিল মৌর্য আমলে। পু-্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ এখন মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। এর অবস্থান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায়। পুনর্ভবা মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে, যা আবার পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এক সময় তিস্তার মূল প্রবাহ প্রকৃতপক্ষে মালদা জেলায় গঙ্গায় গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৭৮৭ সালের বন্যায় তিস্তা তার পুরনো প্রবাহ থেকে সরে এসে নতুন একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে, যা বাংলাদেশের রংপুর জেলায় ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে।

বাংলার ইতিহাস ও মানুষের জীবনের ওপর এসব নদীর প্রভাব অপরিসীম। এ নদীগুলোর কারণেই বাংলার মাটি এত উর্বর। জমিতে ধান, পাশে ফল-সবজি, পুকুর-নদীতে মাছ। এ প্রাচুর্যে বাংলার মানুষের হাতে অবসর ছিল, যা তারা শিল্প, সংগীত ও সাহিত্যচর্চার কাজে লাগিয়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনপদের ওপর প্রভাব রেখেছে। এর জলজ্যান্ত একটি উদাহরণ সুন্দরবন। প্রতœতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে, এ অঞ্চলে একসময় মনুষের সমৃদ্ধ বসতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা উপকূলীয় বনে পরিণত হয়, যা এখন বাঘ ও কুমিরসহ আরো অনেক বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এ পরিবর্তনের কারণ পর্তুগিজ ও আরাকানিদের তা-ব এবং নদীর গতিপথের পরিবর্তন।

বাংলার অনেক পুরনো সমৃদ্ধ নগর হয় নদীর বানে ভেসে গেছে নয়তো পলিতে ধ্বংস হয়েছে। অন্যদিকে নতুন নগর সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে তাম্রলিপ্তির জায়গায় গড়ে উঠেছে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম থেকে হুগলি এবং হুগলি থেকে কলকাতা। প্রচলিত আছে, কোসি নদীর প্লাবনে গৌড় নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে পদ্মা অনেক জনপদ ধ্বংস করেছে। এ নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণেই সরকারের প্রধান কেন্দ্র গৌড় থেকে রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় স্থানান্তর করতে হয়েছিল।

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ধারণা। তবে একটি বিষয় মীমাংসিত, আর তা হলো, এ ভূখ- তৈরিতে এবং বাঙালির জীবন ধারণে অগণিত নদীর ভূমিকা।

বঙ্গের অবস্থান

বাংলার ইতিহাস চর্চায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কালপর্বে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বা ব্যক্তি উদ্যোগে লেখা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া না যাওয়াটা বড় একটা সীমাবদ্ধতাই বটে। এমনকি গত শতকের নব্বইয়ের দশকের আগেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতœচর্চার সুযোগ না থাকায় সমৃদ্ধ বাংলার অনেক ইতিহাসই অগোচরে থেকে গিয়েছিল। বিভিন্ন কালপরিসরে ইতিহাসের সঙ্গে ভৌগলিক অবস্থানের সমন্বয়ে কিছুটা ঘাটতি থাকার কারণে সংকট আরো বেড়েছে। বাংলা নামের ভূখ-টি প্রাচীনকাল থেকে অভিন্ন ভৌগলিক সীমার মধ্যে আটকে থাকেনি। নানা ধাপে নানা অবয়বে বাংলার ভৌগলিক সীমার পরিবর্তন হয়েছে। একসময় বাংলার বিস্তৃতি কেবল বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমিত ছিল না। বরং তা সম্প্রসারিত হয়ে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত ভূখ-কে যুক্ত করেছিল।

কালিদাসের মহাকাব্যে রঘুর বিজয়াভিযান বর্ণনার সময় উল্লেখ করা হয় যে, সুহ্মদের পরাজিত করার পর নৌবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বঙ্গীয়দেরও পরাজিত করেন তিনি। পরে রঘু গঙ্গার দুই মোহনার অন্তর্বতী বদ্বীপে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এটি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, গঙ্গার দুই প্রধান স্রোতধারা ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতির ভূখ-টিই বঙ্গ।

অর্থশাস্ত্রের লেখক কৌটিল্যের রচনাতেও বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় একটি ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে। কৌটিল্য বঙ্গে উন্নত মানের সুতিবস্ত্র উৎপাদিত হতো বলে অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও প্রাচীনকালের বঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রথম খ্রিস্টাব্দ কালে লিখিত জৈন উপাঙ্গ পন্যবণায় কিছুটা বিস্তৃতবাবে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তান্তলিপ্তিকে (তমলুক, মেদিনীপুর জেলা) বঙ্গের অন্তর্গত দেখানো হয়েছে। মহাবংশের কিংবদন্তী কালিদাসের মহাকাব্য রঘুবংশেও থেকে জানা যায়, অশোকের সময়ে তমলিতি থেকে সিংহলে বোধিবৃক্ষ পাঠানো হয়েছিল। এই কিংবদন্তী সত্য হলে বন্দর হিসেবে তা¤্রলিপ্তির অস্তিত্ব মৌর্যযুগ থেকেই ছিল বলে মেনে নিতে হয়। সুতরাং এটি অসম্ভব নয় যে, আদি ঐতিহাসিক যুগে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী কিছু এলাকা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য গুপ্তপরবর্তী যুগে বর্তমান পশ্চিম বাংলার ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে গৌড় ও রাঢ়-এর জনপ্রিয়তার কাছে গুরুত্ব হারায় বঙ্গ। দন্ডীর দশকুমারচরিতে দামলিপ্তকে (তান্তলিপ্তির রূপভেদ) সুহ্মর একটি নগর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮ কিলোমিটার পুরু পলির ওপর দাঁড়িয়ে

প্রায় ১৮ কিলোমিটার উচ্চতার পলি জমে তৈরি হয়েছে আজকের বাংলাদেশ নামক এ বদ্বীপ। এ দেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে সাগরের তলদেশের পাথরের ওপর জমা হওয়া পলিমাটির আস্তরের ওপর। প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ বছর আগে সাগরের তলদেশের পৃষ্ঠ তৈরি হয় ব্যাসল্ট পাথর দিয়ে।

ভারতের হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ মহাদেশীয় শক্ত মাটি বা কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট-এর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টের গ্রানাইট কাঠামো তৈরি হতে সময় নিয়েছে কয়েকশত কোটি বছর।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের মহাদেশগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে টেকটোনিক প্লেট বা মহাদেশীয় প্লেটের ওপর। গ্রানাইট পাথরের কারণে এরা বেশ শক্তপোক্ত অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি উত্তরের জেলা দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় একটি খনি খননের সময় এক সমস্যা দেখা দেয়। ক’প খনন করার জন্য ড্রিল করা শুরু করলেও ১৮ কিলোমিটার পুরু পলিমাটির জন্য তলার পাথর পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

হিন্দুস্তান টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের জাতীয় সমুদ্রবিদ্যা ইনস্টিটিউটের প্রধান কে. শ্রিনিবাস জানান, ১৮ কিলোমিটার পলির স্তর ভেদ করে খনন করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। মহাদেশীয় পাথরগুলো ১৮ কিলোমিটার উঁচু পলিমাটির ভার সইতে পারে না। এভাবে পলি জমতে জমতে একসময় পাহাড়ের মতো বাড়তে থাকবে এবং এর ভারে নিচের দিকে দেবে যাবে।

গবেষক এম. ইসমাইল, কে. শ্রীনিবাস ও ডি. সাহা বলেন, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বয়ে আনা পলি জমে ১৮ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে। আর এই পাললিক আস্তরের ওপর গড়ে উঠেছে বাংলা। অর্থাৎ ভারতের কলকাতার পূর্ব অংশ আর পুরো বাংলাদেশ। তারা বলেন, ভূতাত্ত্বিক জরিপ থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, আজ থেকে ২ কোটি ৩০ লাখ বছর আগে বঙ্গভূমি ছিল মহাসাগরের তলদেশে।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূসমুদ্র ও পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক কেএস কৃষ্ণ বলেন, অধিকাংশ মহাদেশই বেশ পুরনো। বাংলাদেশ যদি ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হতো, তবে এর ভূস্তরে অনেক পুরনো ও বিশালাকার পাথর থাকার কথা। কিন্তু আসলে তা নেই। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে পাললিক স্তরের ওপর।

সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা বলছে, আজ থেকে ২ কোটি ৩০ লাখ বছর আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সাগরের নিচে। এ দেশের অধিকাংশ অংশের নিচে নেই বাস্তব কোনো মহাদেশীয় প্লেট ক্রাস্ট। মানে অনেকটা অস্থায়ী মহাসাগরীয় স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

গবেষণা প্রতিবেদনটি বলছে, আজ থেকে ৩০ কোটি বছর আগেও মহাদেশগুলো সব একত্রে ছিল। এই সুপারকন্টিনেন্টের নাম ছিল প্যানজিয়া। এরপর ২০ কোটি বছর আগে প্যানজিয়ার প্লেটগুলো ভাঙতে শুরু করে। ধীরে ধীরে ওপরের দিকের প্লেটগুলো উত্তরের দিকে সরে যায়। তারা একত্রে হয় ইউরেশিয়া। আর নিচের দিকের প্লেটগুলো দক্ষিণে সরে যায়, যার নাম হয় গন্ডোয়ানাল্যান্ড। ভারতীয় উপমহাদেশ এই গন্ডোয়ানা প্লেটের ওপরই অবস্থিত।

গবেষণায় জানা গেছে, ১৫ থেকে ১২ কোটি বছর আগে দক্ষিণের গন্ডোয়ানা থেকে ভারতীয় প্লেট সরে যেতে থাকে উত্তরের দিকে। সরতে সরতে একসময় সাড়ে ৫ কোটি বছর আগে এটি ইউরেশিয়া প্লেটকে ধাক্কা দেয়। ভারতীয় প্লেট আর ইউরেশিয়ার সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় হিমালয় পর্বতশ্রেণী। ভারত দক্ষিণ থেকে সরে গিয়ে উত্তরে গেলে দক্ষিণে মহাসমুদ্র উন্মুক্ত হয়। এটাই হলো ভারত মহাসাগর। বঙ্গোপসাগর সেই ভারত মহাসাগরেরই অংশ।

নদ-নদীর বাংলা, বাংলার বঙ্গবন্ধু

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বাঙালিসহ এ ভূখ-ের সব জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের আত্মপরিচয়ের মূলে রয়েছে নদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনেও রয়েছে নদ-নদীর অনবদ্য ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের স্লোগান ছিল ‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যেমন পরস্পর অভিন্ন সত্তা, তেমনি নদ-নদীসহ প্রাকৃতিক জলসম্পদ ও নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই নদ-নদীর সঙ্গে মিশে আছেন কালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কারণেই হয়তো অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, ‘যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।’

তবে নদ-নদী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি কেবলই কবিতা বা শিল্প-সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার কর্মেও নদীপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নদীমাতৃক, কৃষিপ্রধান ও প্রাকৃতিক মৎস্যনির্ভর প্রিয় মাতৃভূমিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে আত্মনির্ভরশীল করতে অমূল্য জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অনস্বীকার্য। সেজন্য নদ-নদী সচল রাখা, নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উন্মুক্ত জলসম্পদ রক্ষা করা আবশ্যক। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনসহ নানা ঝুঁকি মোকাবেলায় শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি নদী খননে মনোযোগী ছিলেন। এর প্রায় সাড়ে তিন দশক পর বাংলাদেশের বিলুপ্ত নদ-নদী ও নৌপথ পুনরুদ্ধার, নিয়মিত খনন ও পলি অপসারণের মাধ্যমে নদী ও নৌপথ রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের ঘোষণা দেন তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি যুক্ত করেন তিনি। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই তিনি বিদেশ থেকে ড্রেজার আমদানির সিদ্ধান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আপাদমস্তক রাজনীতিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি হলেন জাতির পিতা। সে হিসাবে তিনি ছিলেন আপামর বাঙালীর ‘বঙ্গবন্ধু’। এর বাইরে তিনি নিজেই নিজের আরেকটি পরিচয় দিয়েছেন। আর তা হলো- ‘পানির দেশের মানুষ’। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখছেন- ‘পানির দেশের মানুষ আমরা। পানিকে বড় ভালবাসি।’

আসলে ইতিহাস, রাষ্ট্র, রাজনীতির বাইরেও গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা বিধৌত এই ভূখ-ের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সম্পর্কেও তার ছিল অসীম প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে নদী-নালার সঙ্গে তার যে আত্মার সম্পর্ক, সমকালীন অন্যান্য রাজনীতিকের মধ্যে তা দেখা যায় না। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে কেবল আজকের বাংলাদেশ নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেখা মিলেছিল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন শহুরে আবহে বেড়ে ওঠা। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি পূর্ব বাংলার জলহাওয়ায় কেবল বেড়েই ওঠেননি, একটি রাষ্ট্রের স্থপতি হয়েও নিভৃত পল্লী ও প্রান্তরের শিকড়কে ভুলে যাননি।

নদীর প্রতি নিছক ব্যক্তিগত মুগ্ধতা নয়, বরং নদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধু ভেবেছেন পঞ্চাশের দশক থেকে। সেই ১৯৫৬ সালে তিনি নদী ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কথা বলছেন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য ছিল এমন- ‘বন্যা পূর্ব্ব পাকিস্তানিদের জীবনে নূতন নয়। কিন্তু বিজ্ঞানসমৃদ্ধ ও সম্পদ বলিষ্ঠ মানুষ অসহায়ের মত আজও প্রকৃতির রুদ্র পীড়ন সহ্য করিবে কিনা ইহাই হইল সবচেয়ে বড় সওয়াল। হোয়াংহো নদীর প্লাবন, ট্যানিসিভ্যালির তা-ব ও দানিয়ুবের দুর্দমতাকে বশে আনিয়া যদি মানুষ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির পথ রচনা করিতে পারে তবে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মত শান্ত নদীকে আয়ত্ত করিয়া আমরা কেন বন্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব না?’

আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন- ‘পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা ও নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।… বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন।… যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই।… আমাদের অভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২৮ অক্টোবরের ওই ভাষণের পরপরই ১২ নভেম্বর দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলে আঘাত হানে। এতে কমবেশি ৫ লাখ মানুষ প্রাণ হারান। বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে খুবই মর্মাহত করেছিল। দুর্যোগ মোকাবিলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় আক্ষেপ করেছিলেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধে নদীর অবদান সম্পর্কে এখন যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে। নদ-নদীর ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্ব বুঝতে পারছি আমরা। কিন্তু একজন দূরদর্শী রাজনীতিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সেই একাত্তরেই নদীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি নদীকে প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার দূরদর্শিতা হাতে-কলমে প্রমাণ হয়েছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা বিল ও হাওর এলাকাগুলোয় যেতে পারেনি। সেখানে গড়ে ওঠা মুক্তাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ও অধিকৃত এলাকায় গেরিলা হামলা চালিয়েছেন। বর্ষাকালে যখন দেশের নদীগুলো টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল, মুক্তিযোদ্ধারা যখন নদীপথ ধরে একের পর এক হামলা চালাতে শুরু করেন, তখন পাকিস্তানি বাহিনীর ঢাকার দিকে পিছু হটা ছাড়া উপায় ছিল না।

নৌপথের প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সংকট গত কয়েক বছরে প্রকট আকার ধারণ করেছে। অথচ বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের পরপরই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে কৃষিতে সেচকাজে নদ-নদীর পানি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যেখানে খাল কেটে পানি আনা সম্ভব, সেখানে নদ-নদীর পানি পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

১৯৭৩ সালেই বঙ্গবন্ধু নদী খননে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজবাড়ীর পাংশায় চন্দনা-বারাসিয়া নদী খননের মধ্য দিয়ে এই কাজের উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। তখনই রাষ্ট্রের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও কিনেছিলেন অন্তত সাতটি ড্রেজার। সমুদ্র ও নদীবন্দর সংস্কার, নৌযান মেরামত এবং বিদেশ থেকে বার্জ-টাগবোট কেনার ক্ষেত্রে তিনি মোটেও কালক্ষেপণ করেননি।

দেশের অভ্যন্তরীণ নদী ব্যবস্থায় আঞ্চলিক অভিন্ন নদী কতটা ভূমিকা রাখে, তা আমরা এখন উপলব্ধি করছি। অথচ বঙ্গবন্ধু তখনই বুঝেছিলেন, আমাদের অভিন্ন প্রায় সব নদীর উজান যেহেতু ভারতে, সেখান থেকে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার বাইরে তিনি নদীর কথাও ভেবেছেন। তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বাংলাদেশে ফেরেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। আর ১৯ মার্চ তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে নদীর প্রসঙ্গ তোলেন। স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় যৌথ নদী কমিশন বা জেআরসি গঠনের আলোচনা হয় এবং সেই বছরের নভেম্বরে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

নদ-নদীসহ প্রাকৃতিক জলসম্পদ রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ তর্কাতীতভাবে প্রশংসনীয়। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার নদনদীর গুরুত্ব

প্রাচীনকালের বঙ্গ থেকে আজকের বাংলাদেশ- ভূমিরূপ থেকে শুরু করে জাতিগত ও অর্থনৈতিক বিবর্তন- সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে নদ-নদী। এ অঞ্চলের প্রাচীন জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল প্রধানত নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে নদীপথই তখন ছিল প্রধান ভরসা। এছাড়া কৃষিকাজে প্রয়োজন ছিল উর্বর জমির। নদীর পলিবাহিত মাটি সেই চাহিদা পূরণ করত। এসব কারণে প্রায় সব সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক।

নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নদীর যেমন ভূমিকা ছিল, সেগুলো ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে তেমনটাই ছিল। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, আগ্রাসী বন্যা কিংবা নদী শুকিয়ে যাওয়া- বিভিন্ন কারণে স্থানভিত্তিক সভ্যতার পরিবর্তন হয়েছে।

আধুনিক বাংলাতেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এসব নদী। পূর্ব বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান আমলে এখানে যত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার সবই ছিল নদীকেন্দ্রিক। শিল্পপণ্য পরিবহনের জন্য এদেশে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত সব নৌবন্দর। নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দর তো প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি, খুলনার চালনা, যশোরের নওয়াপাড়া, পাবনার নগরবাড়ি, রাজবাড়ির গোয়ালন্দ ও কিশোরগঞ্জের ভৈরব নৌবন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এখন তো দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, পিরোজপুর, চাঁদপুর, ভোলার সঙ্গে যোগাযোগের জনপ্রিয় একটি মাধ্যম হলো নৌপথ।

দেশের তিনটি সমুদ্রবন্দরের অবস্থানও নদী অববাহিকাতেই। কর্ণফুলী নদীর তীরে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান। বাগেরহাটে পশুর নদীর তীরে রয়েছে মোংলা বন্দর। আর পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আন্ধারমানিক নদীর রাবনাবাদ চ্যানেলের তীরে গড়ে উঠেছে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা বন্দর।

দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর ভরাডুবিতে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীগুলো পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেও এই নদীগুলো যথেষ্ট অবদান রেখেছে। দেশের কৃষিবিপ্লবের নেপথ্যে রয়েছে নদীবাহিত পলি-বিধৌত উর্বর জমি। বিভিন্ন রফতানিমুখী ফসল পরিবহনে নদীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আর এখন তো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোয় পণ্য পরিবহনে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের নৌরুট। এরই মধ্যে যশোরের নওয়াপাড়া নৌবন্দর ব্যবহার করে নেপালে পণ্য রফতানিও শুরু হয়েছে।

শিল্পপণ্য পরিবহনে নৌপথের ওপর নির্ভরতা আজও অব্যাহত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ তো বটেই, রফতানি বাজারেও গ্রাহকদের কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে জলপথকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। দেশের মোট আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের সিংহভাগই হয় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অবদান রাখছে মোংলা সমুদ্রবন্দরও। সমুদ্রবাণিজ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার স্থাপন করেছে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা বন্দর। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে নির্মাণ করা হচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর।

উপসংহার

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তবে এই অর্জনের জন্য অনেক কিছু হারাতেও হয়েছে দেশকে। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি বেশি শক্তিশালী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই ভিত্তি প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় অবকাঠামো। নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে দেশের সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা, যেন স্বাধীন বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু তাদের সেই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। একাত্তরে পশ্চিমা গণমাধ্যমে যে বাংলাদেশকে তুলনা করা হয়েছিল তলাবিহীন ঝুড়ির সঙ্গে, কালের পরিক্রমায় সেই দেশ আজ অর্থনৈতিক উন্নতির উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। যথাযথ মর্যাদায় সেটি উদযাপন করছে বাংলাদেশ। দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আনন্দে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। স্বাধীনতার সময় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ছিল বাংলাদেশের। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতি শতাব্দীর শুরু দিকেই তা ৫ শতাংশের মাত্রা অতিক্রম করে। ২০১০ সাল থেকে এ হার ৬ শতাংশের বেশি রয়েছে। আর ২০১৫ সাল থেকে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে প্রশংসিত হয়ে আসছে বাংলাদেশ।

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন, তার দেখানো পথ অনুসরণে সেই সোনার বাংলা গঠনে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বাঙালী জাতির জন্য এটি অনেক বড় একটি প্রাপ্তি।