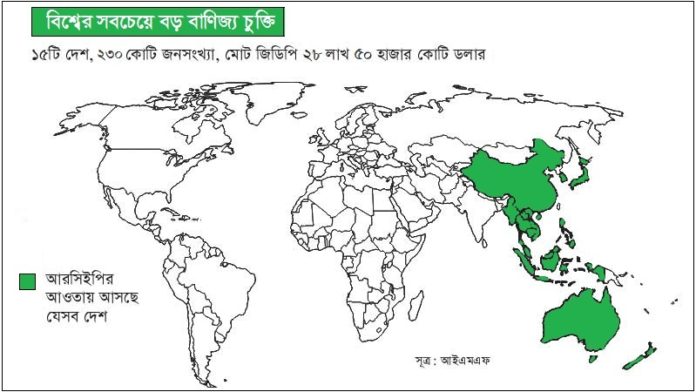

বৈশ্বিক বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে বড় একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো নতুন বছরের প্রথম দিনটা। ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি)।

এই চুক্তির মাহাত্ম্য হলো, প্রায় ২৩০ কোটি মানুষ বা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ এবং প্রায় ২৮ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলারের অর্থনীতি এই বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আসছে। আরসিইপির মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে শুল্ক কমানো, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা ও ই-কমার্সের জন্য নতুন বিধিবিধান চালু করা। জোটটির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মোট যে পরিমাণ পণ্য বাণিজ্য হয়, তার ৯০ শতাংশের বেশি পণ্য থেকে শুল্ক তুলে নেওয়া হবে এই চুক্তির অধীনে।

নতুন এই আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোটে যুক্ত হয়েছে মোট ১৫টি দেশ। এগুলো হলো আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ- ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এবং তাদের এফটিএ অংশীদার পাঁচটি দেশ- অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন।

এদের মধ্যে আরসিইপির সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হবে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক পরাশক্তি তিনটি কোনো মুক্তবাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত হলো। তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে জাপান। কারণ এই তিন দেশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যে জাপানের রপ্তানির পরিমাণ (২ হাজার ২ কোটি ডলার) সবচেয়ে বেশি। এরপরের অবস্থানে থাকা চীনের রপ্তানি ১ হাজার ১২০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি ৬৭০ কোটি ডলার।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে এক গবেষণা প্রতিবেদনে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলন (আঙ্কটাড) উল্লেখ করে, ‘উদীয়মান এই জোটের অর্থনৈতিক বিশালত্ব ও তাদের বাণিজ্যের গতিশীলতাই বলে দিচ্ছে যে, আরসিইপি বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে যাচ্ছে। করোনা মহামারির এই সময়ে চুক্তিটির বাস্তবায়ন সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্যকে সুরক্ষা প্রদানে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।’

আঙ্কটাড আরও জানিয়েছে, আরসিইপি কার্যকরের ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য ২০১৯ সালের তুলনায় ২ শতাংশ বা প্রায় ৪ হাজার ১৮০ কোটি ডলার বেড়ে যাবে।

ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) আলোচনা থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের যে সুযোগ হাতে ঠেলে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, আরসিইপির মাধ্যমে সেই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে চীন। বৈশ্বিক জিডিপিতে সম্মিলিতভাবে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অবদান রাখা দেশগুলোর মধ্যে একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল বেইজিং। আরসিইপির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চূড়ান্ত ফল পেতে যাচ্ছে।

২০১২ সালে কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান সম্মেলনে আরসিইপির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। আসিয়ানের এফটিএ অংশীদার হিসেবে ভারতও প্রথমে এ আলোচনায় যুক্ত ছিল। তবে ২০১৯ সালে তারা নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

আরসিইপির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাইরের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সেখানে ব্যবসা করতে গিয়ে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে পারে। বিশেষ করে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের টিপিপি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ও অন্যদিকে আরসিইপি চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে মার্কিন কোম্পানিগুলোর এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করাটা কঠিন হয়ে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের ছেড়ে দেওয়া টিপিপি ও আরসিইপির মধ্যে কিছু কৌশলগত পার্থক্য রয়েছে। টিপিপির লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা। অন্যদিকে আরসিইপি হলো অনেকটা বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়ার মতো। আরসিইপিকে অনেকে চীনকেন্দ্রিক চুক্তি বলছেন। তবে বাস্তবতা হলো, টিপিপি যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক ছিল, আরসিইপি সেভাবে বেইজিংয়ের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। মোট কথা, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চুক্তি হলেও আরসিইপির প্রভাব কেবল অঞ্চলটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।